摘要

发展经济学的重大问题是城市化与工业化,而中国的城市化和工业化是在全球化的背景下完成的。在这三“化”过程中,发展和转型的中国不能简单地用基于生产要素自由流动的发展理论来刻画,而是需要将制度转型作为研究的背景。由于生产要素(特别是劳动)不能自由流动,再加上地方政府追求短期的本地经济增长和投资,因此,必须将空间政治经济学的视角植入到城市化和工业化的理论中去,才能理解中国发展中的扭曲和错配。

陆铭,2020,《发展经济学何去何从——基于中国经验的空间政治经济学视角》、《广西财经学院学报》,第33卷第2期,1-11页。

关键词

城市化、工业化、生产要素、发展经济学、

空间政治经济学

今天这个报告首先我非常感谢武汉大学的邀请,因为这是以谭崇台先生命名的一个发展经济学论坛,所以我特意把今天的报告组织了一下,试图回答一个问题,就是发展经济学所谓何去何从。这个问题从哪里开始讲起呢,从今年诺奖开始讲起吧。

大家都知道今年诺奖颁发给了发展研究中的实验经济学,我当然认为诺奖是伟大的,诺奖得主都是伟大的。但是我想借这个机会讲,发展经济学不是实验出来的。发展经济学的重大问题,在我看来,只要它是研究发展的,逃不过两个化。发展经济学的经典问题是城市化和工业化。在城市化的过程中,像中国这样的大国涉及到在哪里发展城市的问题,所以城市化的问题既涉及到城乡间的问题,也涉及到地区间的问题。那工业化的问题呢,就涉及到产业结构的不断调整,比如说从农业社会转型到工业社会,再到后工业化社会的过程。这些我认为是发展经济学的经典问题。

所有这样的“化”又在什么样的背景下发生的呢?中国城市化的过程和工业化的过程是在一个转型的制度背景之下完成的。我会批评到,我们现在所用到的很多发展经济学经典理论,实际上隐含的一个假设就是市场是完善的,要素是充分流动的,但是恐怕这本身就是发展经济学所研究的一些对象要面临的问题,即市场不完善,要素流动不充分。所以在我看来,经济的发展(转型)和制度的转型天然就是结合在一起的,一个发展理论如果没有不完善的市场作为前提的话,在我看来它可能不是一个很好的发展理论。

那我刚刚讲了两个化,工业化和城市化。中国还有一个什么样的问题呢,就是中国现在所处的时代——特别是1990年代中期以来——出现另外一个化,就是全球化。所以我认为,作为发展经济学经典问题的这三个化是重要的、经典的、持久的问题,但是这三个化都是实验不出来的。虽然我认为随机(田野)实验是非常有价值的,但是如果认为这是发展经济学的方向,恐怕会丢掉发展经济学的重大问题。

一

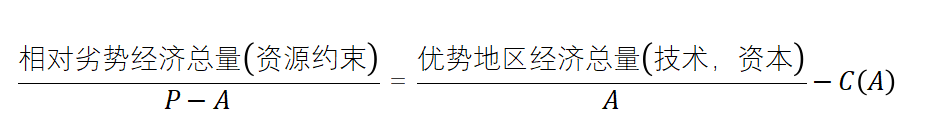

空间政治经济学下的三角悖论

接下来,我就要讲我自己的东西了。我讲的内容有个副标题,“基于中国经验的空间政治经济学视角”,我首先就要把“空间政治经济学”到底要干什么讲清楚。最近若干年以来我一直在用这样一个题目,我甚至为这个题目专门写了一篇长篇的综述在2017年的《经济学(季刊)》上发表(陆铭,2017)。为了把这个问题讲清楚,我先给大家看一个我最近经常在我的文章里用的一个小式子。我借着这个小式子,来给大家讲一个“不可能三角”,其实就是中国前些年碰到的一个非常大的一个困境。我们既想能够把人口流动的规模和速度控制住,比如说,我们不希望北京和上海这样的大城市有太多的人口,同时我们又希望能够缩小城乡间差距和地区间差距,同时我们今天对于欠发达地区已经有了巨额的补贴,这个补贴已经补到财政上不堪重负了。那么这三件事情到底是什么关系呢?我们就用了一个非常简单的式子解释一下:

经济学有个非常重要的概念叫“比较优势”。我们现在假设,一个国家有两个地区,方程右边可以代表城市,那么方程左边就是农村;如果用方程右边来代表大城市呢,那方程左边就是小城市;如果用方程右边来代表沿海地区呢,方程左边就是内陆地区,它是一对的。有比较优势的概念了,那我接下来就做一个假设,方程右边由于有各种各样的原因,比如说地理条件、人力资本的积累、包括制度,它的比较优势是发展制造业和服务业。像中国这样的国家很大,那么既然有右边这样一个地方适合发展制造业和服务业,那方程左边就假设它适合发展另外一些产业,比如农业、旅游和自然资源。

接下来我们来看看经济增长理论,经济增长理论告诉我们,制造业和服务业的经济增长驱动力从长期来讲有两个,一个是技术进步,一个是资本积累。那么方程左边呢,我刚刚讲的三个行业有个非常典型的特点,就是它的经济增长的总量都是受制于资源总量约束的,比如说农业GDP受制于土地的数量,旅游的GDP受制于风景区的游客接待能力,自然资源产业比如说矿产或者森林,更加受制于资源的总量。做这个假设以后,方程右边随着技术进步和资本积累,从经济总量的增长角度来讲肯定比左边快,它在GDP中所占的份额也会不断地上升。比如说,农业的GDP份额今天已经降到8%以下了,而且还会持续地下降。这里所谓“空间均衡”是个什么概念呢,如果一个国家可以劳动力自由流动的话,它一定会在等式两边实现人均收入均等化。道理很简单,如果要是这两边是不等号的话,劳动力流动就会让它均等下来,均等以后人口就不流动了。由于我刚刚已经假设了,方程右边有技术进步和资本积累的驱动,导致它GDP的增长速度比左边快,在GDP中所占的份额会不断的提高。那么,这个国家的总人口是P,在方程右边工作的和生活的人是A的话,人口的空间分布会怎样?就是A会逐渐增加,让这个A在整个国家人口中所占的份额和这个地方GDP所占的份额一致起来,两边的人均GDP就是一样的。这个就是“空间均衡”思想的最精髓的东西。

我讲完这个问题以后,大家应该问我了,方程右边人口流入是不是会有成本啊?会的,我把这个式子右边再加一个成本,这个成本跟右边的居住人口有关。这个成本分成两种,其中一种我把它称为制度成本。在欧盟内部,法律是允许劳动力在不同国家之间自由流动的,那么阻碍劳动力流动的就是一些非正式的制度,比如说语言、文字、宗教、文化的差别。到了中国,我想我不用说你们都知道了,就是户籍制度。户籍制度对于外来人口有公共服务、社会保障、就业、购房等歧视,导致外来人口在右边生活和就业的话,会有一个很高的成本。另外一个成本跟技术和管理有关,因为人进入到比如说大城市以后,可能会碰到拥堵和污染问题,就是通常所讲到的城市病问题。这样的话,其实空间均衡的实现不是绝对的人均收入均等化,而是效用的均等化。这个效用还可以用另外一个词来表示,就是生活质量。在右边虽然钱挣得多,但是也面临高房价的问题,上班时间长的问题,以及可能汽车尾气排放比较多的问题,所以说生活质量在两边是均衡的。

在这样一个非常简单的空间均衡框架之下,我们来讨论控制人口流动、缩小城乡(地区)间差距、还有减少补贴之间的关系。如果作为一个决策者,希望方程左边的人不要到方程右边来,就有一个办法,把右边的C提高,在具体操作里,就是加大户籍制度的管制就可以了。那么C在增加的话,这两边的收入差距会怎样?扩大,因为这两边的收入差距就是C。当这个收入差距扩大的时候,作为决策者来讲,会觉得这个在政治上也是不合适的,所以有一个办法,就是在左边加S(表示补贴)。在这个非常简单的模型里面,在方程左边加S和在方程右边减C道理是一样的。换句话说,设置劳动力流动障碍,和在方程左边实施一个补贴,本质上来讲都在阻碍劳动力从左往右移动。这时候,三角悖论就出来了,如果想控制人口流动,一定带来城乡间差距(或地区间差距)。如果不想要这个差距呢,就要补贴。如果又不想要收入差距,又不想要高额补贴,只有一个办法,让C减少,人口自由流动,那么城乡间和地区间差距就缩小了,但是这时候控制人口流动的目标实现不了。

一段时间以来中国出现什么情况呢,就是在控制人口流动情况下,逐渐走向了通过加大补贴来缩小地区间和城乡间收入差距的模式。但结果是陷入了上面的“三角悖论”。第一,财政负担非常重。第二,这条道路可能不可持续,因为当把大量的资源放在左边的时候,当地在干很多根本就没有比较优势和可持续性的产业,比如说在大量的欠发达地区造了很多的工业园,但这些工业园造了以后空在那里。大量工业园背后是政府的财政补贴,另外一方面欠发达地区借了很多债,这个债是投入,但是没有足够的产出,所以它是没有可持续性的。所以我用这样一个简单的道理告诉大家,政策的目标听起来似乎都是好的,但是在逻辑上它们是相互矛盾的。

二

制度与增长

接下来,我就给大家来分析一下,在模型里面非常抽象化的一个制度成本C,到底是什么东西呢?我经常说,中国仍然是一个由计划向市场转型的经济,讲到类似的转型和发展中经济的时候,一定要牢记三个-tion,regulation、distortion、misallocation。如果要是在你的文章里,没有这三个-tion的话,是完美市场,所有的资源配置是有效的,我就很怀疑这个是不是一个转型和发展中经济的研究了。

我们来看看形成扭曲和错配的制度是什么。首先就是大家都已经知道的户籍制度。我们的一系列研究就在说一件事情,户籍制度阻碍劳动力流动,我跟陈钊老师甚至把我们的一组研究出了一本书,来告诉大家户籍制度在劳动力市场上怎么影响着不同人的福利(陈钊、陆铭,2015)。根据已经有的研究,相对于有本地城镇户籍的居民来讲,外来的没有本地城镇户籍的人会收入低、难以进入高收入的行业和职业、教育回报会低,而且在社会层面会发现这些外来人口更不快乐、不信任,还居住在一起,而且在公共政策的制定里他们缺乏声音。我们还有研究发现,很多从事制造业和建筑业的农民工,他们在城市打工的时候会损耗健康水平,但由于他们到中老年的时候没有社会保障的支持,所以又回到了农村(周小刚、陆铭,2016)。我们还有研究讲到户籍制度还会影响到中国经济增长的模式,因为这样数量庞大的外来人口,他们挣钱是会挣的,但是他们要为自己未来回老家后的收入下降的可能性和养老、医疗的压力而储蓄,这在一定程度上解释了,中国经济增长为什么是生产很好,但是消费不足(陈斌开、陆铭、钟宁桦,2010; Chen, Lu and Zhong, 2015)。梁文泉(2019)的研究发现,那些在农村老家有留守儿童的家庭,需要在城市里工作,然后汇款给老家,从而限制他自己的消费。而这些实际上都跟城市这一端的制度歧视是有关的。

接下来我多讲点制度和增长的关系。在中国慢慢形成了一种看法,认为中国特色的官员激励和考核制度是促进增长的。那这件事情是真的吗?首先,从经验研究的角度来讲,有文章说,如果现在看到官员任期、地方官员轮替这样一些制度跟经济增长是正相关的,也有可能是因为反向因果关系。比如说像史宗翰、杨其静等发现,你看到的官员经济绩效好,就获得了更大的晋升,很有可能只是因为上级把想晋升的官员放到了经济增长潜力比较快的地方去,所以是一个选择性的结果(Shih, et al. 2012; 杨其静、郑楠,2013)。这几篇文献还仅仅是在计量经济学的层面去批评官员晋升考核制度和经济增长之间是不是有因果关系。而我接下来要从另外的角度来评论。

首先,我们来看理论。我要强调的是,在官员竞争考核的文献里,其实是没有经济增长的。周黎安(2004)的模型里面,为了去做官员之间的竞争和激励,要假设地区和地区之间是同质的。这样一来,增长唯一的来源就是一个地区比另一个地区的官员更加努力干活,可是这个激励效应是一次性释放的。在同质性地方间竞争的模型里面其实没有现代意义的经济增长的。我前面已经说过了,经济增长的来源来自于什么地方呢?要么是资本积累,要么是技术进步,要么是TFP的持续提高。那么问题在哪里呢?其实我自己在2004年和2007年的两篇文章里,假设地区是异质的,而且存在干中学机制。那么,通过劳动力等生产要素向优势地区的集中,再通过干中学的机制,就有现代经济增长了。但是问题在于,有了这个经济增长以后,为什么又要去讲所谓“空间政治经济学”呢?我在文章里讲到,在优势地区有干中学的机制,但是问题是这个干中学的机制是否能够在资源配置里体现出来,就看人是不是能够顺利流动到优势地区。在中国体制下,每一个地方官员都是要最大化自己本地的经济增长总量的,他是不管资源配置效率的。所以,在我们的模型里证明了,地方政府官员的这种行为,其实会导致经济增长产生一个巨大的囚徒困境,就是当每一个地方都最大化自己本地经济增长的时候,都要发展一些本地的制造业和服务业,它所导致的结果是重复建设和市场分割,就是各个地方的产业同构化(陆铭、陈钊、严冀,2004;陆铭、陈钊、杨真真,2007)。请大家想,在这个逻辑里,地方官员的晋升和考核机制到底是有利于经济增长的,还是不利于经济增长的?你会发现,经济增长是来自于生产要素集聚的,而官员的行为是阻碍生产要素集聚的,它怎么会有利于经济增长呢?这就是需要在从理论上去反思的。

当我们讲一个制度有利于经济增长的时候,我们在说什么?如果你回到1990年代经济增长的文献你就知道,当我们在研究制度对经济增长的影响的时候,永远讲的是长期经济增长。我们既然在看长期经济增长,那么长期经济增长一定是劳动增长、投资增长、全要素生产率增长这三项。我们往下推理,官员晋升和考核机制有没有可能促进整个中国的劳动增长?我认为在逻辑上是不会地方官员获得了激励以后,就有利于整个中国提高劳动力增长了。第二就是有利于投资,这个对的,你可以发现地方官员努力干活的话,有利于在这个地方招商引资。但是,请大家仔细想,在实证上,我们用省级和城市级面板数据去做这个研究的时候,你要知道你看到的东西很有可能其实只是一个转移效应(displacement effect)。比如说,有个省或市,领导年轻,想招商引资,你看到的那里投资的确多了,但这只不过是把另一个官员没有晋升激励的地方的投资拿过来了,没有增加总投资啊。在面板数据里面天然存在转移效应这个问题。第二,在面板数据里,你看到的天然的是短期效应啊,就是官员当期获得激励了,当期投资增加了。但在加总层面上,如果你认为官员激励是有利于投资增加的,请问中国现在在宏观上投资是过度的,还是不足的?包括基础设施,中国以前在基础设施不够的时候,官员增加基础设施投资可能是有利于经济增长的。但是在最近这些年,文献告诉你,基础设施投资是过度的,而且尤其是在中国的西部样本里投资是过度的(Shi and Huang, 2014)。请大家去想,宏观上的投资过度怎么跟微观上的官员激励有利于投资这个逻辑统一到一起?我们所看到的在微观上官员有激励去增加投资,恐怕恰恰是宏观上投资过度的原因。如果是这样,我们怎么能说官员激励有利于投资,是促进增长的?再谈公共服务,有大量的研究告诉你,那些获得强激励的地方官员恰恰是削减公共服务投入、增加基础设施投资的。我做的研究计算过省级层面在财政支出里的科教文卫支出所占比重。1990年代中期以前科教文卫所占的比重是上升的。1990年代中期以后,很多学者认为分税制伴随着地方政府强激励的产生,促进高增长。可是,他是高增长高投资的,恰恰从那之后,地方财政支出中科教文卫支出占比是下滑的(例如Lu, Xia and Xiao, 2019)。请大家考虑,如果官员晋升和考核制度有利于增长,有利于投资,为什么在宏观上转化为投资过度,而有利于经济长期增长的公共服务投入不足?

接着往下,还有一个增长来源就是全要素生产率(TFP)了。我到目前为止没有看到可信的证据,证明官员获得强激励以后这个地方的全要素生产率就提高。相反,在我的理论里,当官员都要最大化本地的产出总量的时候,出现重复建设和市场分割,资源配置效率在全国层面是下降的。但是,在国家层面做的研究,一年只有一个观察点,所以我们没办法去做计量分析。但是在理论上,当每个官员都最大化自己本地的产出总量的时候,其实在全国层面是恶化资源配置效率的。

接下来,我们结合发展经济学的经典问题——城市化和工业化——来讨论管制、扭曲和错配的问题。

三

城市化和工业化:空间政治经济学的视角

首先来回顾一下刘易斯理论,请大家注意,在刘易斯理论里面,工业化和城市化一定是同步的。工业化是由劳动需求不断增加带来的,其前提是资本积累,于是产生更多的劳动力雇佣数量,这些劳动力就进入城市。所以工业化和城市化一定是同步的。而且在这个模型里面,有没有城乡间劳动力流动障碍?没有。有没有在城市内部对于不同人的歧视?也没有。如果这样的话,如果中国是一个可以用刘易斯模型来描述的国家的话,我们怎么会看到如下的现象?第一,中国的城市化率是偏低的。与日本、韩国等发达国家相比,中国在每一个人均GDP水平下,城市化率都是低于他们的。如果把城镇户籍人口单独拎出来,城市化率就更低。所以,中国不是说不能用刘易斯模型,但必须要在刘易斯模型里加制度障碍才能出比较符合中国情况的结果。

我们再来看城乡间的收入差距。很多人一直讲中国在2004年以后出现劳动力短缺,就是刘易斯拐点到来了。请大家注意,在2004年以后,当我们说劳动力的短缺已经出现的时候,城乡间收入差距仍然在扩大,只是差距扩大的速度慢下来了而已。在刘易斯拐点出现以后,你应该看到的是城乡间收入差距缩小才对啊。我的看法是,你看到的那个所谓的拐点,实际上是个假拐点。因为我一系列研究告诉大家,在2003年到2004年的时候,出现了巨额的对于方程左边劣势地区和农村地区的补贴。这是“动钱”,补贴方程左边,左右两边的收入差距就缩小了呀。第二个动的是建设用地指标。我有另外一系列研究告诉大家,为了帮助方程左边的这些欠发达地区,中国的土地制度起了很大的作用,因为我们的土地不是私有的,政府就用所谓“建设用地指标”的控制,把更多建设用地指标给方程左边去搞投资、搞建设、搞工业园和新城去了(陆铭、向宽虎,2014; Lu, and Xiang, 2016)。于是,当你看左边和右边的收入的时候,当然差距就下降了呀,这是一个政策拐点导致的,而不是刘易斯意义上的拐点导致的。

这就是我刚刚讲到的那个道理,当你不去促进劳动力流动,又想要控制城乡间收入差距的时候,你必须要加大补贴。这就是2003年之后出现的事情,结果从宏观上来看城乡间收入差距扩大的速度放缓了,但没有改进资源的配置。如果你理解了前面空间均衡的模型,在方程的左边加大补贴的时候,它的作用实际上是在阻碍劳动力的流出。这时候,方程右边会出现什么事情?方程右边就会出现劳动力供给下降的情况,但是资本是在积累的,结果就会出现工资上涨。也就是说,在空间均衡模型里面就能够理解,当补贴方程左边的时候会出现方程右边的工资上涨,看上去它像是个刘易斯拐点,实际上是因为补贴左边导致的。

我刚刚讲了钱,现在我再讲地的事,是我另外一系列研究里面讲的事,就是建设用地指标的配置。2003年之前,中西部的土地供应份额是下降的,正常啊,因为人口在流出。人口流入地土地供应相应增加,人口流出地的土地供应相应减少,土地的供应和人口的流动方向是一致的。但到2003年以后,人口还在进一步地往方程右边流动,但是建设用地的指标被配置到方程左边去了,因为政府要去帮助左边发展嘛,中西部的土地供应份额是上升的,帮着当地去建工业园和新城。越是在方程左边加大投资,在这里造工业园,造新城,农民是不管你什么效率不效率的,他只管家门口有没有就业。此时,方程右边人口流入,土地供应是收紧的,房价就往上涨(Han and Lu, 2017;韩立彬、陆铭,2018)。这个土地政策会在人口流出地阻碍人流出,然后又在人口流入地成为一个房价成本,来阻碍人口的流入(陆铭、张航、梁文泉,2015; Liang, Lu, and Zhang, 2016)。这个拐点出现在什么时间呢?又是2003年。这也不是刘易斯意义上的拐点,而只是政策意义上的拐点。

结果呢,看起来很漂亮。世界银行的《世界发展报告2009》告诉我们,所有的发达国家似乎都走过一个倒U型的区域间发展差距的变化,一开始是上升的,后来就下降了(World Bank, 2008)。如果也出现了差距的变化,地区间差距在扩大,后来又缩小了,这个拐点在哪里呢,正好是2003-04年。如果我不讲前面这些东西呢,你会觉得很好。因为经济增长理论告诉我们,一个国家内部,还有前面我讲的世界发展经验告诉你,地区差距会收敛啊。但是我们想想看,你看到的到底是什么啊?我把它称之为叫“假收敛”。为什么呢?我们在经济增长理论里面讲到的收敛(convergence)是什么条件啊,是发达国家出现资本边际回报递减,同时发展中国家有大量劳动力,由于劳动和资本是互补的,所以发达国家的资本就流动到发展中国家,这时候发展中国家做劳动密集型产业,于是就收敛了。这个收敛是什么背景呢,资本是自由流动的,劳动力在国家间是不自由流动的。把这个理论放到中国来,我们能用这样的一个增长理论来看一个国家之内的收敛吗?我前面说,国家之内的收敛实际上是建立在空间均衡的基础上的,空间均衡最重要的保证是什么,是劳动力自由流动,在劳动力流动的基础之上,资本也要自由流动。在中国,劳动力是不能自由流动的,那么资本是不是出现了中西部的资本边际回报超过东部?这是一个经验研究的话题,根据我们的研究,我们没有发现东部的全要素生产率低于中西部啊(向宽虎、陆铭,2015)。那我就问大家了,在中国东部的全要素生产率还高于中西部的时候,劳动力流动又是有障碍的,你怎么可能看到收敛啊?唯一的解释,就是政府的行政力量在主导资源配置到方程左边去了,那么这样它当然收敛了。但结果呢,你把资源从效率高的地方配置到低的地方,正好跟增长理论里面的收敛是反过来的。换句话说,在增长理论里面讲的收敛是劳动力不能自由流动,但是资本在市场的机制之下从回报低的地方挪到了回报高的地方,但中国的情况是,在劳动力不能自由流动的情况下,是资本从高回报的地方挪到了低回报的地方,这能叫收敛吗?对于这个问题,我专门写文章做过详细的评论(陆铭、刘雅丽,2019;陆铭、李鹏飞、钟辉勇,2019)。

接下来,就又回到理论了,那么既然我们已经意识到了这样的一些管制、扭曲和错配,那在理论上可以做什么呢?我在博士毕业以后,就跟陈钊合作了一组研究。其中,我们发表了两篇文章讨论城乡间的事情,在刘易斯的理论里面加上政治经济学。城市的人口为了保护自己的利益,给农村劳动力设置一个流入城市的障碍,这时候,由于在城市里的收入比农村还高,农村劳动力还是会来的,但是城市不让你得到公共服务,就可以把这些省下的钱作为资本积累去投入生产了。但是这样做有一个代价,就是造成城乡收入差距,这个收入差距就会产生负外部性,比如犯罪,而这个负外部性的损失可以抵消资本积累。于是,这里面有个权衡,城市不给农民工福利,把这个钱拿来有利于资本积累,但是不给农民工福利的时候,城乡收入差距是大的,它又通过比如说社会负外部性导致资本积累的速度放慢,那么这就在转型里面要看哪一个效应更大了。早期呢,有利于资本积累的正效应大,所以这个时候经济的资本积累很快,收入差距在扩大。但到晚期的时候,当收入差距扩大到一定程度,并且进城的农民工大到一定的数量的时候,它产生的社会负外部性的效应就超过了资本积累的正效应了,这个时候会出现一个内生的制度转型的转折点。哪怕整个国家里,仍然是城市居民是强势的,他们都会考虑到,如果再不改革的话,社会的收入差距带来的负外部性会进一步的腐蚀掉整个国家的资本积累,对城市居民也不利了。这个时候呢,城市会慢慢放开户籍制度的管制(陈钊、陆铭,2008;刘晓峰、陈钊、陆铭,2010)。所以我们在刘易斯模型里面加上政治经济学来解释中国的城市化进程,它的扭曲,它对于收入差距的影响,以及户籍制度的内生变迁问题。

我讲的第二组理论,就是我们在2004年和2007年发表的这个理论(陆铭、陈钊、严冀,2004;陆铭、陈钊、杨真真,2007)。我们讲的故事是这样的,一些发达的地区是有干中学机制的,是欢迎人口进来然后产生规模经济效应的。但是欠发达地区会有考虑,如果在静态里面按照比较优势来进行分工,当前放任生产资料都往发达地区流动的话(主要是人口),欠发达地区就永远丧失掉发展汽车、高科技等产业的机会。所以,欠发达地区会怎么想呢,它会不按比较优势分工,而是先加大新兴产业的投资,学着学着没准自己学出来了。这个道理非常像在国际贸易理论里面的动态比较优势理论。在国际贸易里,为什么会有个动态比较优势理论啊?因为在国际贸易里面,欠发达国家不考虑(也没动力考虑)全世界的资源配置效率的,每个国家只要考虑自己福利最大化就可以了。但是,在我刚刚讲的这个故事里,当在一个国家的内部,局部考虑本地的动态比较优势的时候,损失的是整个国家的资源配置效率和经济增长潜力。

我特别提一句,今天在引用周黎安(2004)的理论去证明中国的官员晋升和考核制度有利于经济增长的这些文献朋友,恐怕忽略了周老师在2004年的文章里有一句话,是非常重要的。他说,地方官员通过最大化本地经济增长而获得晋升,地方官员之间的合作空间非常狭小。这就是中国地方间竞争的“囚徒困境”。那么问题又来了,官员之间是不合作的,那么它到底在什么意义上是有利于经济增长的?如果一个地方的官员和另外一个地方的官员不是在合作的,是在重复建设的,它跟整个国家的资源配置效率的最大化和竞争力的提高这样一个长期经济增长目标之间,怎么在理论上一致起来?

接下来就是经验研究。我自己早期的研究告诉大家中国的市场分割非常严重,也有人说随着时间的推移,市场分割的情况的确是在改善。但是我提醒大家注意,吴意云和朱希伟(2015)做的一篇研究,他们发现工业的地理集中和行业的专业化以前是上升的,突然在2005年左右就从上升转为下降了,地区之间的分工程度是弱化的。赵婷、陈钊(2019)的研究发现,中西部地区的地方政府会跟从中央制定的战略性产业,以此来获得国家的政策支持。但是,国家层面的产业政策支持的战略性产业往往并不是中西部省份的比较优势产业。在这些文献里,我又请大家想,地方政府的行为到底在有利于经济增长还是不利于经济增长。

反过来呢,如果我刚刚讲的那个理论逻辑是对的,那么这时候中央政府协调的作用就重要了。在我的文章里讲过,当欠发达地区有一个所谓的战略性考虑的时候,如果中央政府说:你呢,还是搞生态保护吧,我把发达地区挣的钱拿过来补贴你,让你来分享它的经济增长成果,那这时候你其实获得的收益可能比你自己去单干来得更大。在理论上,这样的财政转移支付其实是促进地区之间的市场整合(陆铭、陈钊、杨真真,2007)。后来,范子英、张军(2010)做了一个研究,的确发现,在欠发达地区获得来自中央的转移支付的时候,与其他地区市场的整合程度就提高了。我们现在来看最近的实践,在各个地方都产生了一种模式叫“飞地经济”。例如,在杭州建个产业园,但是没有建设用地指标,浙江的另外一个地方说,你没指标我给你指标,但是我有一个条件,就是建在你那个地方的产业园,我要分享税收收入,这称之为“飞地经济”。这个飞地经济其实就是在我理论里面讲到的财政转移支付机制,只不过变了形。在中国今天的区域增长里面,2019年8月26号的中央财经委员会的第五次会议强调,要在不同的地区之间建立利益共享机制。利益共享要解决什么问题?就是先把蛋糕做大,然后在发达地区和欠发达地区之间利益共享。当有了这样一个利益共享机制呢,又反过来促进欠发达地区愿意参与到区域的分工里面来。为什么我强调在研究区域经济的理论里要有经济增长,大家想,如果在发达地区没有一个经济增长机制的话,财政转移支付在理论上就完全是一个分配机制了。但是在发达地区有增长的前提下,财政转移支付可以通过市场一体化、分工、干中学来促进现代经济增长的,这就是我们的理论跟周黎安(2004)的差别。

我要再强调中央财经委员会第五次会议的重要意义。它根本上转变了中国区域和城市发展的思路,以前是比较强调撒胡椒面,强调转移支付和中小城市发展,现在强调要形成全国统一开放竞争有序的商品和要素市场,使市场在资源配置中起决定性作用,健全市场一体化发展机制,在全国范围内实现制度统一和区域间的互助共济,要完善财政转移支付制度,对重点生态功能区、农产品主产区、困难地区提供有效转移支付。注意这个用词,在转移支付前面加上一个定语叫“有效”。什么叫有效?第一,给你转移支付要去做你有竞争优势和比较优势的事。第二,转移支付还要促进全国市场一体化。差“有效”两个字,差之千里啊。以前的给钱主要就是起帮困的作用,但今后要起激励的作用。

你们可能会进一步问我一个问题,2003-04年是由于转移支付和土地政策导致的收敛,有没有可能它真的是收敛啊?如果区域导向的政策真的有效呢?这个问题非常重要,我必须要回答。所以,我就做了一组研究,其中有两篇文章涉及到在方程左边给资源的时候到底会出现什么样的结果。其中一项研究发表在2019年的NBER Working Paper,我们研究了place-based policy,或者叫区域经济发展政策(Chen, et al., 2019)。这篇文章说到,在2003年的时候,当时的开发区出现了所谓“开发区热”。当时中央就说,开发区太热怎么办,那把它关掉,全国关了70%的开发区。其中,为了促进地区间的平衡发展,在关开发区的时候绝大多数关的是东部的开发区,然后将开发区政策作为支持中西部发展的政策,这样两边不就平衡了吗?我们计算了东部在全国开发区企业中所占的比重,在2003年到04年一年的时间里,东部的开发区所占比重下降了20%,所以实际上是在打压东部的开发区建设。跟这个相对应的就是土地供应收紧,优惠政策取消。起到的效果怎样?我们发现,关闭开发区降低了东部企业的全要素生产率(TFP),在全国加总层面,就看到地区间收敛了,我们的发现说明,这种“收敛”是以牺牲东部为代价的。

关闭开发区有降低TFP的作用,反过来说,开发区政策就是有积极作用的。既然开发区有用,很多人的想法是,那我们把开发区政策拿到中西部去不就行了?我们的研究发现,关闭开发区对中西部企业的TFP没什么影响,那反推呢,就是当时在中西部的开发区建设总体上也没有起到提升竞争力的作用。那为什么同样的政策到中西部去就没用了呢?我们的文章告诉读者,因为全要素生产率本质上是一个投入产出关系,东部的这些企业因为临近国内和国际的两个大市场,当你给它一点投入的时候,它的产出增长比投入增长更快,所以它的全要素生产率是提高的。但是中西部相对来说远离大市场,缺乏规模经济效应,所以开发区就没有起到促进全要素生产率的作用。我们的文章中讲了一个悖论,区域发展政策是希望去帮助欠发达地区,但是欠发达地区恰恰缺少这个政策取得正面效果的条件,就是市场规模效应。

我们的另一项研究考察了新城建设。结果发现,中西部地区(特别是中小城市和人口流出地)建设了大量的新城,但是因为人口持续流出,没有足够的产业发展,新城建设伴随着大量的地方政府负债,反而危害了这些地区的经济发展可持续性(常晨、陆铭,2017)。这一研究也说明,违背地方经济发展比较优势的发展政策,只能促进短期的投资和GDP增长,但在长期却反而导致发展质量的下降和严重的资源空间错配。而在受到土地供应制约的沿海地区,特别是沿海的大城市,由于土地供应跟不上人口流入的速度,导致房价快速上涨,进一步地又挤出了生产投资(Han, and Lu, 2017)。

四

总结:中国发展经济学何去何从?

关于“何从”,我认为,发展经济学到目前为止的现状是发展跟结构转型的脱节。结构转型在我今天的报告里涉及到两方面。第一个是制度层面的转型。因为发展中国家的制度天然是不完善的,所以经济的转型和制度的转型应该是结合在一起的。第二,就是产业结构的转型,因为发展经济学要研究的问题本身就是城市化和工业化的问题,但是中国情况是说,城市化和工业化是受到扭曲和资源误配置的。

那么,“何去”呢?我自己提供的解决方案,是引入我今天所讲到的空间政治经济学的视角。空间经济学是能够很好刻画经济增长来源的,在这个意义上呢,它能够解决发展动力问题,告诉你城市、大城市,包括现在讲到的中心城市、都市圈和城市群是经济增长的来源,是创造就业、收入的机会并提高国家竞争力的地方。同时,政治经济学解决什么问题呢,解决在这个国家里,它有些制度、政策在导致我们完美的目标暂时未能实现。增长的目标和政治的目标间的那种相互作用力能够很好的用来解释一些扭曲和资源误配置的问题,以及制度的内生转型和它的后果。

在未来,我认为发展经济学要做几方面的研究。第一,进一步地去理解制度和资源的(空间)错配问题。大家如果看文献,研究中国资源错配的文献比较多关注于所有制,我们大量的资源配置到了国有企业和低效率的僵尸企业。但是,我在最近的一组研究里面都在强调“空间错配”(陆铭,2017, 2019),我相信这件事情可能更重要,涉及到的发展经济学、空间经济学和政治经济学的理论问题也更多。第二个问题,要解决激励和协调的关系,中国既有的制度下,官员晋升和考核的确激励了官员招商引资和发展经济,但是我前面讲到,由于各个地方各自为政,是不利于资源的优化配置的。我们的制度转型包括中央政府的协调作用如何发挥,地区性的合作机制如何促进地方之间的协调分工。第三个问题就是内生的结构升级。当中国制造业发展的很好,但是服务业发展比较欠缺,投资很旺盛,但是消费不足,到底这个产业结构的转型怎么产生和实现。第四是内生的制度变迁问题,在制度经济学里面非常重要的一个问题就是一些低效的政策为什么会长期存在?在中国的城乡间发展和区域间发展里,它有一个内生的转型临界点。一个旧的制度和政策也许在特定的阶段起到过实现当时政策目标的作用,但是等到这个模式不可持续,甚至危害经济增长的速度和质量的时候,内生的制度和政策变迁就到来了。在这些方面,还有很多的研究工作可以进一步去做。

参考文献

Chen, Binkai, Ming Lu, and Ninghua Zhong, 2015, “How Urban Segregation Distorts Chinese Migrants' Consumption,” World Development, Vol. 70, June, pp. 133–146.

Chen, Binkai, Ming Lu, Christopher Timmins, and Kuanhu Xiang, 2019, “Spatial Misallocation: Evaluating Place-Based Policies Using a Natural Experiment in China,” NBER working paper 26148.

Han, Libin and Ming Lu, 2017, “Housing Prices and Investment: An Assessment of China's Inland-Favoring Land Supply Policies,” Journal of the Asia Pacific Economy, 22(1), 106-121.

Liang, Wenquan, Ming Lu, and Hang Zhang, 2016, “Housing Prices Raise Wages: Estimating the Unexpected Effects of Land Supply Regulation in China,” Journal of Housing Economics, Vol. 33, September, pp. 70-81.

Lu, Ming and Kuanhu Xiang, 2016, “Great Turning: How Has Chinese Economy Been Trapped in an Efficiency-and-Balance Tradeoff?” Asian Economic Papers, 15(1), 25-50.

Lu, Ming, Lijun Xia and Jinchuan Xiao, 2019, “Prosocial Leadership under Authoritarianism: Provincial Leaders’ Educational Backgrounds and Fiscal Expenditure Structure in China,” Economics of Transition and Institutional Change, 27(1), 5-30.

Shi, Hao and Shaoqing Huang, 2014,“How Much Infrastructure Is Too Much? A New Approach and Evidence from China,” World Development, 56(2), 272–286.

Shih, Victor, Christopher Adolph, and Mingxing Liu, 2012,“Getting Ahead in the Communist Party: Explaining the Advancement of Central Committee Members in China,” American Political Science Review, 106(1), 166-187.

World Bank, 2008, World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. (中译本,《2009年世界发展报告:重塑世界经济地理》,清华大学出版社。)

常晨、陆铭,2017,《新城之殇——密度、距离与债务》,《经济学(季刊)》,第16卷第 4 期,1621-1642页。

陈斌开、陆铭、钟宁桦,2010,《户籍制约下的居民消费》,《经济研究(消费金融专辑)》,62-71页。

陈钊、陆铭,2008,《从分割到融合:城乡经济增长与社会和谐的政治经济学》,《经济研究》,第1期,21-32页。

陈钊、陆铭,2015,《迈向社会和谐的城乡发展:户籍制度的影响与改革》,北京大学出版社。

范子英、张军,2010,《财政分权、转移支付与国内市场整合》,《经济研究》,第3期,53-64页。

韩立彬、陆铭,2018,《供需错配:解开中国房价分化之谜》,《世界经济》,第10期,126-149页。

梁文泉,2019,《消费的损失—户籍、留守儿童和移民汇款》,第十四届上海青年经济学者优秀成果一等奖论文。

刘晓峰、陈钊、陆铭,2010,《社会融合与经济增长——城市化和城市发展的内生政策变迁理论》,《世界经济》,第6期,60-80页。

陆铭,2017,《空间的力量:地理、政治与城市发展(第2版)》,格致出版社和上海人民出版社。

陆铭,2019,《中国经济的症结是空间错配》,《深圳大学学报》,第1期,77-85页。

陆铭、陈钊、严冀,2004,《收益递增、发展战略与区域经济的分割》,《经济研究》,第1期,54-63页。

陆铭、陈钊、杨真真,2007,《平等与增长携手并进──一个基于收益递增的策略性劳动分工模型》,《经济学(季刊)》,第6卷第2期,443-468页。

陆铭、李鹏飞、钟辉勇,2019,《发展与平衡的新时代 ——新中国70年的空间政治经济学》《管理世界》,第10期,11-23页。

陆铭、刘雅丽,2019,《区域平衡发展:中国道路的“空间政治经济学”思考》,《广西财经学院学报》,第4期,1-10页。

陆铭、向宽虎,2014,《破解效率与平衡的冲突——论中国的区域发展战略》,《经济社会体制比较》,第4期,1-16页。

陆铭、张航、梁文泉,2015,《偏向中西部的土地供应如何推升了东部工资》,《中国社会科学》第5期,59-83页。

吴意云、朱希伟,2015,《中国为何过早进入再分散:产业政策与经济地理》,《世界经济》,第2期,140-166页。

向宽虎、陆铭,2015,《发展速度与质量的冲突——为什么开发区政策的区域分散倾向是不可持续的?》,《财经研究》,第4期,4-17页。

杨其静、郑楠,2013,《地方领导晋升竞争是标尺赛、锦标赛还是资格赛》,《世界经济》,第12期,2-28页。

赵婷、陈钊,2019,《比较优势与产业政策效果:区域差异与制度成因》,复旦大学工作论文。

周小刚、陆铭,2016,《移民的健康:中国的成就还是遗憾?》,《经济学报》,第3卷,第3期,79-98页。

周黎安,2004,《晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因》,《经济研究》,第6期,33-40页。

END

一门深入浅出的课,

系统让你学会经济学思维

经济学原理课

理解国家、区域和城市发展

《大国大城》

让你一门课学懂中国经济

通过思考改变生活

中国经济72讲系列课程

空间政治经济学的视角

《空间的力量》

陆铭的城市发展63问

铭心而论

有些事实还不清楚,有些理念还未传播。

有些偏见深入人心,有些共识远未达成。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号