阅读:0

听报道

文 | 夏怡然 陆铭

内容摘要:

本文利用来自中国跨越几个世纪的独特数据,研究了影响城市人力资本发展的三股力量:历史上的人力资本遗产、政策冲击和劳动力流动。研究发现,历史上的人力资本(以明清时期的进士数据衡量)为当代城市的人力资本积累奠定了基础,20世纪50年代高校院系搬迁的政策冲击也对城市的人力资本积累发挥了重要作用。然而,在改革开放后的几十年间,计划经济时代政策冲击的影响逐渐减弱,市场经济环境下劳动力(特别是高技能劳动力)更多流向了人力资本水平更高的城市,城市间的人力资本空间分布又向历史上的人力资本空间分布逐渐收敛。进一步研究还发现,城市人力资本的积累与地理区位有关,离大港口较近的城市有着较好的历史继承下来的人力资本基础,又在经济开放条件下产生了较高的人力资本回报,吸引了更多高技能人力资本的流入。本文研究展现了几个世纪以来中国城市人力资本的发展,揭示了人力资本如何影响城市发展的路径依赖性以及与区位的关系。

关键词:人力资本 历史遗产 政策冲击 劳动力流动

夏怡然、陆铭,2019,《跨越世纪的城市人力资本足迹:历史遗产、政策冲击和劳动力流动》,《经济研究》,第1期,132-149页

1 引言

人力资本是城市创新和发展的源动力,人力资本在城市的积累和集聚是城市经济发展的基础,也是现代经济增长的重要来源(Glaeser et al.,2014)。作为城市发展核心的人力资本,其空间分布基本决定了一国城市人口的空间分布,也基本决定了该国人口和经济的空间分布。近些年,世界各国普遍出现人力资本和人口越来越向大城市和大都市圈集中的趋势,中国也不例外(Berry & Glaeser,2005;Moretti,2010;Diamond,2016;Giannetti,2003;夏怡然和陆铭,2018),这是市场经济配置劳动力资源的普遍规律。但是,现实中总是存在一些政策倾向想要促使人力资本均匀分布。例如在中国,一线城市加强了对城市人口规模的控制,提高落户门槛,限制外来人口的流入;二三线城市纷纷降低落户门槛,推出许多针对高技能劳动者的优惠政策,打响了人才争夺战。这些行政性的人力资本和人口均匀分布的政策,在短期内可能一定程度上影响人口的空间分布,但一旦行政性的手段弱化,人力资本和人口的流动是否又会回归到原有的路径,政策效果能否持续?这些问题的回答涉及到城市人力资本的长期积累和发展规律,然而,现有文献在这方面缺乏足够的研究。本文试图基于空间集聚和路径依赖的视角,评估和总结中国历史上人力资本均匀分布政策的长期效果,为当前相关政策的制定和实施效果评估提供参考依据。

本文从历史上的人力资本遗产、计划经济时代的政策冲击和当代大规模的劳动力流动等三个方面,去探寻城市人力资本形成与发展的足迹。在历史遗产方面,我们利用明清时期的科举进士数量度量城市级的高技能人力资本。在政策冲击方面,我们用1950年代计划经济时期的高校搬迁院系数量来衡量人力资本受到的外生影响。我们的研究发现:第一,改革开放后城市间人力资本的空间分布与中国几百年来积累的人力资本空间分布高度正相关,城市在明清时期的人力资本水平越高,其当代的人力资本水平也越高。第二,计划经济时代的高校搬迁对当代城市的人力资本积累也产生了重要影响,净迁入高校院系越多的城市人力资本水平也越高。第三,改革开放以来,大规模劳动力流动已成为城市人力资本积累的重要力量,劳动力(尤其是高技能劳动力)更倾向于向人力资本水平较高的城市迁移。在当代大规模劳动力流动的趋势下,人力资本在城市间的空间分布逐渐向人力资本的历史分布收敛,“高校搬迁”政策对人力资本积累的影响逐渐减弱。中国跨越几个世纪的人力资本发展足迹告诉我们,虽然行政性力量可以在一定程度上改变人力资本的分布,但其影响可能不会持久,在市场经济条件下,历史上长期积累的人力资本仍然是当代城市体系形成的重要因素,成为城市发展路径依赖性的强大力量。我们还发现人力资本的路径依赖与区位有关。在市场经济环境下,由于人力资本历史遗产、区位优势和经济开放性的综合作用,沿海地区的人力资本回报率高于内陆地区。它导致了沿海地区高技能人力资本的集聚,人力资本在城市间的空间分布逐渐向历史上人力资本的空间分布回归。

本文的结构如下:第二部分对城市人力资本的空间集聚和路径依赖的相关文献进行评述;第三部分介绍人力资本的历史遗产和政策冲击对中国城市人力资本的长期影响;第四部分通过建立劳动力流动模型,研究在开放经济和劳动力流动条件下,人力资本的历史遗产和政策冲击如何影响城市人力资本的存量,进而又如何影响劳动力(特别是高技能劳动力)的流动,形成当代人力资本的空间集聚格局;第五部分是实证结果的稳健性检验;最后是本文的结论。

2 文献综述:城市人力资本的空间集聚和路径依赖

城市的人力资本积累一般有两个来源,城市内部的人力资本积累和城市外部的人力资本流入。在没有大规模人口流动的环境下,影响城市人力资本的主要是自身的积累,又分为家庭内部的人力资本代际传递和城市教育供给的规模效应。家庭内部的人力资本代际传递主要是指上一代的人力资本积累对下一代人力资本形成的转移关系。众多实证研究都发现父母辈的人力资本水平的提高将有效的提高子女的受教育状况(Currie & Moretti,2003;张苏和曾庆,2011)。城市教育供给的规模效应主要体现在较高人力资本的地方,对教育和培训的需求和供给都较大,有足够多的高人力资本的人员担任教师,教育资源也更加优质丰富(Elman,2000;2013;Chen et al.,2017)。

在现代市场经济和劳动力自由流动的环境下,城市外部人力资本的流入成了城市人力资本积累的主要渠道。城市吸引外部人力资本流入的重要基础是人力资本外部性。人力资本外部性的含义是,一个人的教育水平提高不仅提高了自己的私人收入,还在与其他人的社会互动中产生了知识外溢,个人能够从其他人的教育水平的提高中获得收益,包括收入提高、就业机会增加、生活质量改善等(陆铭,2016;Glaeser & Lu, 2018)。在劳动力自由流动的条件下,人力资本水平高的城市,通过更多的就业机会、更高的工资水平、更好的学习机会以及更优质的生活设施,吸引着更多高技能劳动力的流入(Acemoglu & Angrist,2000;Morreti,2010;Berry & Glaeser,2005;Glaeser & Maré,2001)。同时,由于高低技能劳动者之间的互补性,在高技能者向人力资本水平高的城市集聚的过程中,也带来大量低技能劳动力的需求,从而加强了城市规模的扩张(Eeckhout et al., 2014;梁文泉和陆铭, 2015;Diamond,2016)。

按照上述的理论逻辑,无论是内部积累还是外部流入,城市间的人力资本分布都将形成自我强化的空间集聚趋势。这种趋势在中国已经出现,改革开放以来几轮人口普查中城市人力资本的变化情况显示,在初始人力资本水平越高的城市,其未来人力资本积累和增长速度也越快(夏怡然和陆铭,2018;梁文泉和陆铭,2015)。人力资本空间集聚也并不是中国独特的现象,而是全球普遍趋势,近三十年间美国和欧洲的许多国家也出现类似的情况(Berry & Glaeser,2005;Moretti,2010;Giannetti, 2003)。已有的理论和现实数据都表明,城市人力资本的发展具有一定的路径依赖性,自我强化的过程一定程度上依赖于城市初始人力资本状况。这似乎预示着人力资本均匀分布政策是可以有用的,因为只要改变城市发展的初始条件,就可以通过人力资本代际传递、规模经济和人力资本外部性等机制发挥自我强化的过程。然而,现有的理论和研究成果并不足以支持这样的判断。原因在于,现有研究往往只集中考察近几十年发生的人力资本空间集聚状况,而且都是在城市人力资本初始条件既定的情况下得出的结论,并没有放在更长时间的历史背景下研究过初始条件被外生力量改变之后的状况。

虽然关于城市人力资本的长时段研究较为缺乏,但是有关城市形成和长期发展的相关研究积累了一些成果。已有研究认为,城市人口空间分布格局的形成是经济因素和非经济因素共同作用的结果。区位优势理论认为城市往往发源于某些独特的地理条件,例如,靠近交通便利的河流、港口或交通枢纽,运输成本的优势使得该地区集聚了较多的经济活动和人口(Fujita & Mori,1996;Acemoglu et al.,2005;Bosker & Buringh,2017)。制度论则认为城市的形成与一些宗教、制度、文化因素相关,具有宗教或行政权力的城市倾向于吸引更多人口和经济活动(Bosker et al.,2013)。在新经济地理学视野中,城市形成一定规模后,将通过规模经济机制的发挥,提高生产效率和福利,吸引更多的企业和人口向城市集聚(Duranton & Puga,2004)。规模经济效应使城市的发展呈现出自我强化的趋势(Henderson,1974;Krugman,1991),一些城市发源于港口,即使后来港口在这些城市的经济活动中不再扮演主导作用,许多城市还能继续保持其繁荣(Fujita & Mori,1996)。因此在新经济地理学视野中,城市的发展存在一定的路径依赖性。

然而,城市发展的路径依赖是否是无条件的,城市的长期发展是否受到外部冲击的影响,这些均有待研究。贸易被认为是城市发展的重要驱动力,有利于贸易的地理区位是经济和城市发展的重要条件(Acemoglu et al.,2005;Fujita & Mori, 1996)。当贸易环境和形式发生变化,区位优势可能随之消失,城市发展的路径也有可能发生转变。在15世纪地理大发现之后,伊斯兰世界失去了贸易中间人的地位,世界中心从巴格达转到伦敦就是例证(Bosker et al.,2013)。如果有利于贸易的区位优势保持不变,城市的发展即使受到强烈的冲击或行政干预,在长期也会回到原来的发展路径上。例如,日本的很多城市在二战时期受到轰炸的强烈冲击,但由于独特的区位优势,很快得到了恢复,从长期来看,日本的城市规模空间分布格局相当稳定(Davis & Weinstein,2002)。俄罗斯在苏联计划经济年代就曾经实行过生产力均衡配置和人口均匀分布的政策,但在市场经济转型后,俄罗斯的人口分布又恢复到西稠东稀的历史格局(李莎和刘卫东,2014;李同升和黄国胜,2007)。这些历史经验告诉我们,改变城市发展的一些初始条件,长期来看能否改变城市发展的轨迹,受到贸易环境和地理区位的重要影响。这一部分文献目前还没有很好地与城市人力资本的文献衔接,未研究城市历史上的人力资本与当代人力资本之间是怎样的关系。当城市人力资本受到强烈的行政干预之后,城市人力资本的发展会遵循新的路径,还是对历史状况具有很强的路径依赖?在劳动力大规模流动的市场环境下,城市人力资本的空间集聚和路径依赖是否也受到贸易环境和地理区位的影响?而这些正是本文试图要回答的问题。

研究城市人力资本的长期发展机制,必须拥有足够长时段的高技能人力资本的度量指标,而现有研究中,大学生数量或比例等指标(Morreti,2004a;Berry & Glaeser,2005;梁文泉和陆铭,2015)观测时段不够长,识字率、婚姻契约上的签名率等指标(Tabellini,2010;Becker & Woessmann, 2009;Akcomak et al.,2016)不是高技能人力资本的代表,都存在一定局限性。检验人力资本政策对城市人力资本长期发展的影响,还需要找到一个足够大的对于城市级人力资本的政策冲击,并且可度量。在已有文献中,除了Glaeser & Lu(2018)和本文所使用的中国高校搬迁政策之外,尚没有发现其他国家有过可度量的对于城市级高技能人力资本产生的政策冲击。

基于上述理论和实证层面的研究缺失,本文试图利用中国明清以来的科举进士信息,构建独特的跨越几个世纪的高技能人力资本数据,以中国计划经济时代“高校搬迁”运动为政策冲击,从历史遗产、政策冲击和劳动力流动等三个方面研究城市人力资本的长期发展足迹,从人力资本的视角检验城市发展的路径依赖性,以期对已有研究有所突破和推进。

3 中国城市人力资本的长期影响因素:历史遗产与政策冲击

聚焦中国,当前出现的人力资本空间集聚格局,与其历史起点有着怎样的关系,试图改变人力资本空间分布的政策又如何影响了城市人力资本的长期发展,是本部分接下来要分析的内容。

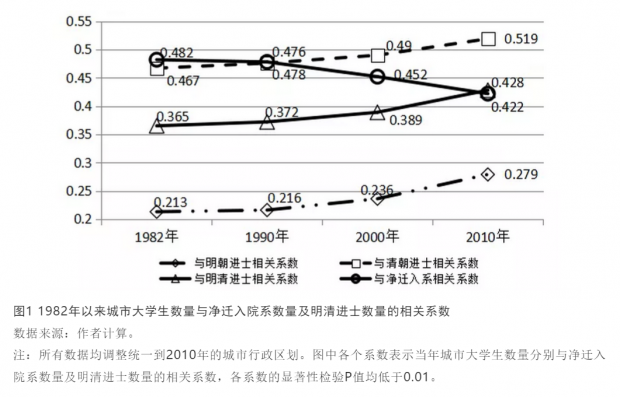

对历史上的人力资本尤其是高技能人力资本进行测量和统计不是件容易的事情,幸运的是,中国的科举制度为我们提供了考察历史上高技能人力资本的机会。科举中胜出的进士是中国古代社会中人力资本水平最高的人群,明清两朝政府对进士的籍贯做了详细记录,我们据此手工整理出了明清两朝进士人数的城市级数据。结果发现,中国历史上城市间的人力资本分布存在较为明显的不均衡格局,江浙一带、两湖地区和环北京地区是明清时期进士较为集中的地区。这种分布的不均衡格局从明朝到清朝的几百年间基本被延续下来了,即使当时政府也处于均衡考虑在科举录取额上给予落后地区一定的优惠政策(刘希伟,2012;李世愉,2013),明清两朝地区间进士空间分布的相关程度依然保持在了较高水平(相关系数r=0.742)。当我们再将改革开放后城市间人力资本空间分布与历史上的人力资本空间分布进行对比时,发现两者存在高度的相关性(见图1),也就是说,历史上人力资本水平较高的城市现在的人力资本水平也较高,在城市层面,历史上的人力资本作为一种历史遗产被继承下来了。

然而,我们同时也发现,当代城市人力资本与明清时期城市人力资本水平之间的相关程度并没有明清两朝之间的相关程度那么高。从清朝末年开始,中国经历了长期的战乱,在较长的历史时期中,中国受到许多强烈的冲击,其中由政府部门主导且专门针对高技能人力资本的地区分散政策,应数1950年代的“高校院系搬迁”运动。新中国成立初期,教育部决定进行全国性的院系调整,高校院系搬迁不仅是跨机构也是跨地区的,教师、工作人员和学生,以及设施和图书馆等也随之搬迁。我们计算了城市净迁入院系数量与城市历史上的人力资本水平之间的相关系数,均小于0.1,这说明“高校搬迁”运动意在利用行政力量重新布局高技能人力资本的空间分布,对于城市人力资本是一次外生的政策冲击。当一个城市有更多的院系净迁入,带动教育资源的分配也越多,因此,高校院系的跨地区搬迁可能影响各个城市的人力资本积累,从而改变人力资本的空间分布。从城市的净迁入系数量与改革开放之后中国城市人力资本水平的相关关系看(见图1),两者之间存在显著的正向关系,也就是说,一个城市在计划经济年代净迁入的院系数量越多,该城市在当代人力资本水平上的提高程度也越大。由此可见,计划经济时代的“高校搬迁”政策对城市的人力资本积累也产生了重要影响。

综上分析,中国城市人力资本的长期发展过程中,历史遗产和政策冲击两股力量共同发挥了重要作用。但图1中随时间变化的相关系数趋势表明,在改革开放后的几十年间,历史遗产和政策冲击这两股力量对中国城市人力资本的影响出现了此消彼涨的趋势。随着时间的推移,行政性政策的作用在不断弱化,即“高校搬迁”的净迁入院系数量和当代人力资本的相关系数是加速下降的。根据这些系数的时间变化,用一个二次曲线进行模拟并作出趋势外推,那么,大约再过50年(到大约第9期,每一期10年),净迁入系数量与人力资本存量的相关系数将降为0。另一方面,改革开放后,当代城市人力资本水平与明清时期城市人力资本水平的相关关系却随着时间的推移逐渐增大,换句话说,城市间人力资本的空间分布又逐渐向历史上的人力资本空间分布格局收敛。相较于行政性政策,历史上长期积累的人力资本成为推动当代城市人力资本积累和集聚的更为持久的力量。在接下去的实证模型和稳健性检验中,我们将考虑控制更多其他城市层面的特征,考察在大规模劳动力流动的条件下,历史遗产和政策冲击对中国城市人力资本的长期影响。

4 劳动力流动条件下的城市人力资本集聚

5 稳健性检验

第四、第五部分计量分析结果略,可参见原文。

6 结论

城市人力资本的积累是现代经济增长的源动力。本文通过构建跨越几个世纪的独特数据,从历史上的人力资本遗产、计划经济时代高校搬迁的政策冲击和当代大规模的劳动力流动等三个方面,研究了城市人力资本形成与发展的足迹。我们的研究发现,改革开放后城市间人力资本的空间分布继承了历史上的人力资本空间分布格局,计划经济时代的高校搬迁对当代城市的人力资本积累也产生了重要影响,但在市场化改革进程中,大规模的劳动力流动成为城市人力资本积累的重要力量,劳动力(特别是高技能劳动力)更多流向了人力资本水平更高的城市以及明清时期进士数量较多的城市。通过大规模的迁移,人力资本在城市间的空间分布又逐渐收敛于历史上的人力资本分布格局,而“高校搬迁”政策的影响在长期逐渐被市场经济力量所消解。我们的研究还发现,城市人力资本的积累与区位有关。在计划经济时期依靠行政力量形成人力资本的内陆城市,在市场经济环境下,缺乏吸引劳动力流入和积累人力资本的能力。而较好继承了历史人力资本的沿海城市,加之区位优势和经济开放等条件的共同作用下,人力资本回报率高于内陆地区,吸引更多高技能人力资本的流入,使得人力资本在人口集聚和城市发展中发挥着重要作用。

中国跨越几个世纪的人力资本发展足迹告诉我们,行政性力量可以在一定程度上改变人力资本的分布,但在当代市场经济条件下,如果依赖行政力量获得的人力资本不能得到较高的回报,那么,行政力量的影响不会持久,人力资本的空间集聚依然会回归到历史的起点。本文的研究发现提醒我们,如果不能顺应经济地理和市场机制的作用,不能为高技能劳动力带来更高的教育回报,那么,行政性地干预和引导高技能劳动力分布的政策将可能事倍功半,难以持续。

参考文献:略,可参见原文。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号