阅读:0

听报道

按:这是作者两年以来最为重要的评论文章,发表时对图表格式进行了进一步的编辑,此处是原文。

文 | 陆铭 李鹏飞 钟辉勇

【摘要】新中国成立70年来,区域经济在空间布局上发生了巨大变化。改革开放之前,在相对封闭的条件下,一系列支持内地发展的政策客观上推动了地区间平衡发展。改革开放之后,在全球化的趋势之下,沿海地区获得并发挥了出口导向型制造业的比较优势,但劳动力流动障碍却使得人口空间分布调整滞后于区域经济布局的调整。本文的理论和证据表明,地理因素仍然决定区域经济集聚的程度。由于对地理因素缺乏重视,2003年之后,中国的区域发展政策主要是将资源引导到地理劣势地区,这一政策虽然带来区域间人均GDP差距缩小,但也伴随着资源的空间配置效率下降,沿海地区生产成本上升,以及地理劣势地区投资回报下降且债务负担高企。在经济发展进入新时代的背景下,中国需要重新审视区域发展与平衡的关系。本文认为,区域发展政策应该发挥各地区的比较优势,让劳动力、资本等生产要素按回报在地区间自由流动,同时,在政策导向上以地区间的人均收入均衡替代经济总量的均匀分布,最终开启“在发展中营造平衡”的区域发展新时代。

【关键词】收入差距、区域平衡、地理、比较优势;

中图分类号:F061.5 文献标识码:A

【发表信息】《管理世界》,2019年第10期,11-23页。

The New Era of Development and Balance

Spatial Political Economics of New China's 70 Years

Abstract: Sincethe founding of New China 70 years ago, great changes have taken place in thespatial distribution of regional economy. Before the reform and opening up,under relatively closed conditions, a series of policies to promote thedevelopment of the inland were objectively conducive to balanced developmentamong regions. Since the reform and opening up, under the trend ofglobalization, the coastal areas have utilized the comparative advantage ofexport-oriented manufacturing. However, the labor mobility obstacles have madethe spatial distribution adjustment of the population lag behind the adjustmentof the regional economic layout.The theory and evidence in this paper show thatgeographical factors still determine the regional economic agglomeration.Due to the lack of attention to geographicalfactors, the Chinese government has guided economic resources to geographicallydisadvantaged areas since 2003. Although this policy brought about a narrowinggap in per capita GDP among regions, it also resulted in a decline in theefficiency of spatial allocation of resources, an increase in production costsin coastal areas, low investment returns and high debt in geographicallydisadvantaged areas.With theeconomic development entering a new era, China needs to re-examine therelationship between regional development and balance.This paper holds that regional development policiesshould give full play to the comparative advantages of different regions, allowproduction factors, such as labor force, capital to flow freely across regionsaccording to their returns. At the same time, we should replace the evendistribution of resources by the balance of per capita income across regions,and finally open a new era of "balance through development".

Key words: Income Gap, Regional Balance, Geography,Comparative Advantage

*陆铭,上海交通大学,luming1973@ 。李鹏飞,上海交通大学,。钟辉勇,上海对外经贸大学,。本项研究得到国家自然科学基金“我国小城镇的转型发展与治理研究”(71834005)和招商局慈善基金会的资助,作者感谢刘雅丽、常晨、韩立彬、向宽虎提供的数据支持,感谢上海国际金融与经济研究院、上海交通大学中国发展研究院、复旦大学“当代中国经济与社会工作室”的研究支持。

新中国成立以来,中国区域经济发展格局发生了巨大的变化。在农业人口众多的计划经济年代,经济相对封闭,一系列支持内地发展的政策客观上推动了地区间平衡发展。改革开放后,地区间的发展差距曾经呈现出波动上升的趋势,自2004年以来,地区间差距(尤其是沿海和内陆之间的发展差距)有所缩小。而近年来,南北之间的经济发展差距有所扩大,成为区域经济学界关注的新问题。无论是2004年以来区域经济发展收敛,还是日益凸显的南北差距,背后都有一系列有关中国经济70年国际环境变化,以及地理与政策相互作用的问题急需辨明。

在这篇论文中,以经济从封闭走向开放的历程为背景,我们将进一步重申区域经济“在集聚中走向平衡”的重大理论和实践意义。具体来说,中国幅员辽阔,在这样一个地区之间自然、地理、历史条件差异巨大的国家,经济全球化和现代化的进程,必然导致沿海沿江和区域性中心城市周边地区具有更强的发展制造业和服务业的比较优势。如果生产要素(特别是劳动力)在区域间能够自由流动,既可以获得由集聚效应产生的生产效率,又能够在区域之间实现人均GDP或人均收入的平衡发展,进而实现经济上的 “空间均衡”。在这条道路上,地区之间经济总量的差距,实际上是各地区按比较优势分工的正常结果。但如果追求地区之间经济总量的平衡增长,结果往往是经济的零散均匀发展和重复建设,并导致严重的空间资源错配和经济发展质量下降,同时伴随着地理劣势地区偏离比较优势的发展、投资回报恶化和地方政府债务高企。

以“在集聚中走向平衡”的空间均衡发展模式作为参照系,本文将首先回顾中国区域经济发展的过去,并指出,新中国前30年是以工农并重、计划经济和封闭经济为背景的,因此,人口和经济相对分散,并且经济重心偏北。改革开放以来的40年,东南沿海地区在全球化过程中获得并发挥了出口导向型制造业的比较优势,经济重心南移。这时,地区之间在人均意义上的发展差距,是因为人口流动严重滞后于经济的区域间重新分布,而不是因为经济在少数地区的“过度集聚”。之后,我们将建立兼顾发展与平衡的区域经济分析框架,并对一些区域发展的流行观点进行回应。紧接着,我们进一步讨论中国区域经济的空间错配,及其对于总体经济增长质量的影响。最后,本文提出一些针对未来区域经济发展的政策建议。

一、中国区域发展的重要事实

(一)区域发展差距:倒U型的演变

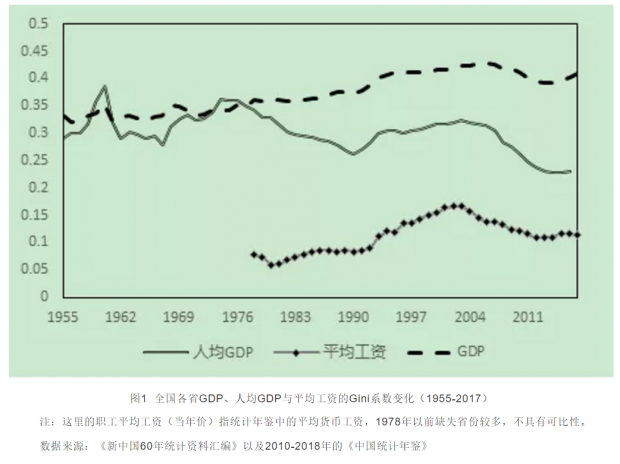

2017年,中共十九大报告提出,我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,区域收入差距是经济发展不平衡的一种体现,实施区域协调发展战略成为下一步工作的重要方向,但如何在区域平衡发展中兼顾效率和公平仍然是重大课题。为了回顾70年区域经济发展,我们在省级层面选取了三个代表性经济指标来反映地区间发展差距的演变,分别是地区间人均GDP差距、职工平均工资差距和GDP总量差距,差距均用Gini系数衡量,三个指标随时间的变化如图1所示。

图1显示,在改革开放之前的30年,地区之间的人均 GDP差距总体上比较平稳。由于众所周知的原因,当时的中国经济可以用三个词来概括,即工农并重、计划经济和封闭经济。改革开放之初,中国农业在GDP中所占的份额高达30%,城市人口所占比重不到20%,现代经济发展所需要的经济和人口的集聚还没有那么重要。同时,在计划经济和封闭经济的背景下,中国的工业中心大量分布在华北和东北地区,对于欧美日这样的国际大市场,中国几乎没有国际贸易,东南沿海地区的港口优势也并不重要。再加上长期实施支持内陆地区的工业发展计划,这几个因素共同导致了中国的人口和经济的空间分布偏北、偏内地。

改革开放之后,尤其是上世纪90年代中期之后,中国经济逐步走向开放。在以贸易和资本的跨国流动为基本特征的全球化进程中,中国区域经济格局出现了重大调整。从1979年设立4个经济特区、1984年设立14个沿海开放城市再到1988年进一步扩大开放范围,中国在改革开放初期实行了对沿海地区重点倾斜的政策。放在当时的历史背景下,中国资本和技术积累不足,劳动力资源充足,重点发展沿海地区的政策更有利于东部地区融入国际分工体系,引入外资、先进技术和管理经验,实现经济的起飞。在1990年后,中国确立了出口导向型制造业发展的战略,东部沿海地区的区位优势结合倾向性政策使得东部省份经济快速增长,区域收入差距明显提高(Pedroni and Yao, 2006;Lau, 2010)。但是因为东南沿海地区的经济发展在改革开放前相对落后于北方,因此地区间人均GDP差距在改革开放后表现为先缩小后扩大。

对于理解中国区域经济发展,2003年是非常重要的拐点。面对地区之间发展差距的扩大,中央采取了一系列促进地区间平衡发展的政策措施。从2000年开始,中央组织实施西部大开发战略,并于2003年提出振兴东北老工业基地战略,2004年提出中部崛起计划,政策逐步倾向于鼓励中西部和东北地区发展经济。在2003年左右,由于政府政策以及沿海地区劳动力和土地成本的上升,中西部地区的经济增速开始超过东部地区,地区人均GDP差距出现拐点(Wei, 2009; Andersson et al., 2012; Lemoine et al., 2015)。地区间的工资差距也呈现出以2003年为拐点,先扩大,后缩小的趋势。

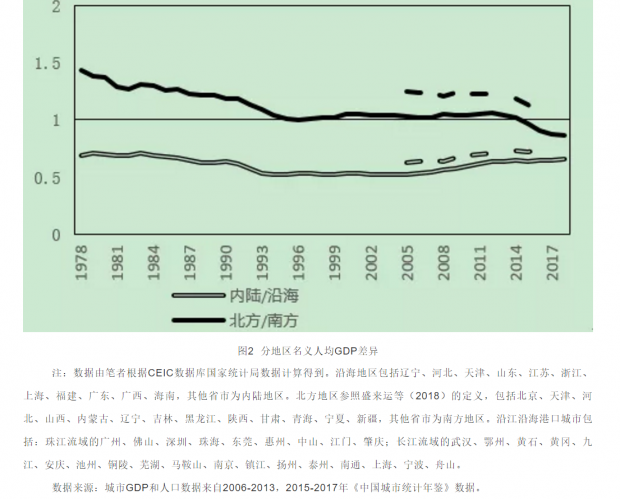

最近关于南北收入差距的讨论引起广泛关注。根据国家统计局的公布数据,我们发现北方与南方的人均GDP比值在1995年之前快速下降,在1995年到2012年期间基本保持稳定,而在2012年以后,北方地区人均GDP出现相对下降,这一发现与盛来运等(2018)发现相同。但从总量上来看,内陆地区与沿海地区的收入差距仍然比南北差距大。为了说明沿海沿江港口地区航运条件对于区域经济发展差距的影响,我们将沿长江中下游(武汉以东)城市以及长江、珠江入海口附近海港城市从沿海或南方样本中去掉,发现内陆-沿海间和北方-南方间的人均GDP比值均明显上升,说明沿海和南方地区的人均GDP高,在很大程度上是因为沿长江和沿海港口城市导致的。考虑到这一点,所谓内陆-沿海差距和南北差距都被严重夸大了。

(二)区域经济过度集聚了吗?——来自中美比较的证据

中国区域经济格局70年的变化背后实际上是经济现代化过程中集聚效应的体现。集聚能带来规模经济,规模经济通过分享、匹配和学习这三个机制来促进经济增长,分享表示私人投资和公共投资在生产规模的扩大中被分摊,匹配表示更大的市场导致供给和需求的专业化和多样化,使得不同偏好和技能的消费者和生产者相互匹配,学习表示干中学和人际知识外溢(Duranton and Puga, 2004)。随着经济的发展,大城市的经济结构将更多以服务业为主,而由于服务业需要面对面的消费,所以对人口集聚的要求更高。特别是现代服务业(如金融行业)以信息、知识和技术为核心竞争力,将吸引更多高技能的劳动力。高技能劳动力得益于人力资本的外部性,其生产率不断提高,分工不断细化,从而产生了对低技能劳动力的需求,也就是城市高、低技能劳动力的互补性。而有关中国的研究发现,人力资本外部性和技能互补性是城市发展的基础,也是现代经济增长的核心(梁文泉、陆铭,2015,2016;陆铭,2017b;Glaeser and Lu, 2018)。

对于中国区域经济的一种流行看法是,区域间发展差距是因为经济向东南沿海地区的“过度集聚”导致的,这种看法是缺乏依据的。事实上,经济和人口的集聚对现代经济发展十分重要,中国当前的情况不是经济过度集聚,而是人口集聚滞后于经济集聚。通过国际比较可以看到,中国目前的集聚程度还不够。《世界发展报告2009》[①]曾研究过国家集聚程度与其经济发展水平以及人口规模的关系。结果发现:第一,越发达的国家,其人口的集聚程度越高,欠发达国家的人口集聚程度都不高。第二,中国不仅比发达国家的人口集聚程度低,而且与发展阶段接近的发展中国家——比如印度、巴西、南非——相比较,中国的人口集聚程度也是明显更低的。中国今天的集聚程度确实比过去高了很多,但是并不意味着放在国际视野里,中国的集聚程度就是“过度”的。[②]

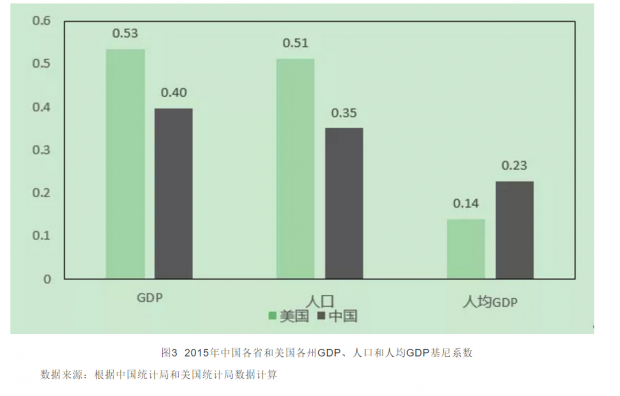

通过中美比较可以看出,两国区域经济发展状态存在明显差异。将2015年中国各省和美国各州的GDP、人口和人均GDP情况进行对比,我们发现,美国各州之间的GDP和人口总量基尼系数达到0.5以上,远高于中国水平。事实上,中国仅东面临海,而美国三面临海,地区之间自然条件的差异远小于中国,其经济高度集聚是市场经济配置资源的结果。但与此同时,美国各州之间的人均GDP基尼系数只有0.139,再次印证了美国各州的人口和GDP的分布一致,即人口多的州,GDP总量也高,因此人均GDP在各州之间差别不大,美国所实现的其实就是“在集聚中走向平衡”的道路(陆铭,2016)。而在中国,虽然GDP和人口分布基尼系数明显小于美国,但如果对比中国各省的GDP和人口规模,不难发现,中国的人口和GDP的空间分布不一致,因此中国人均GDP的地区间基尼系数远大于美国。

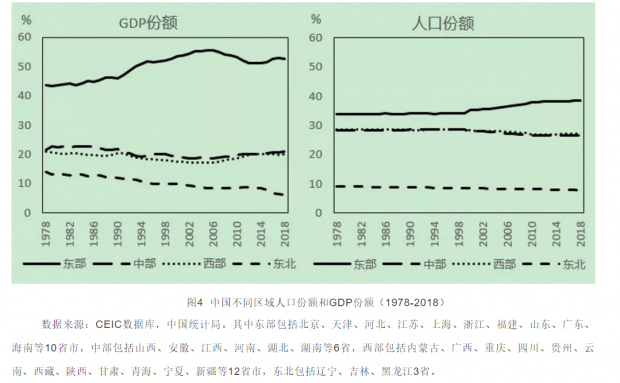

人口份额和经济份额不匹配的现象在地区层面也可以看到。本文首先将中国划分为东、中、西和东北四个地区。与人口份额相比,经济份额在地区间差异更加明显,说明在不同区域间,经济集聚强于人口集聚。分地区看,东部地区的GDP份额远高于人口份额,二者在2003年相差19.5个百分点。而中西部地区的GDP份额远低于人口份额,东北地区则相差不大。由此可见,东部地区人均GDP显著高于其他地区,而东北地区的人均GDP高于中西部地区。

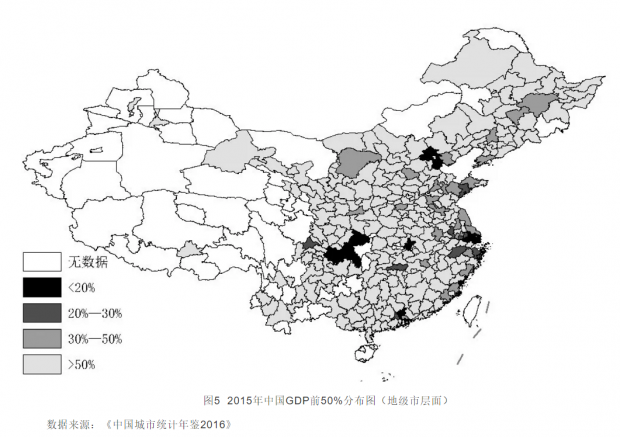

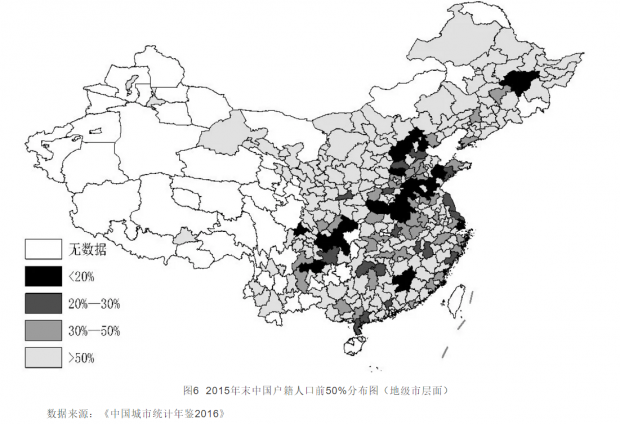

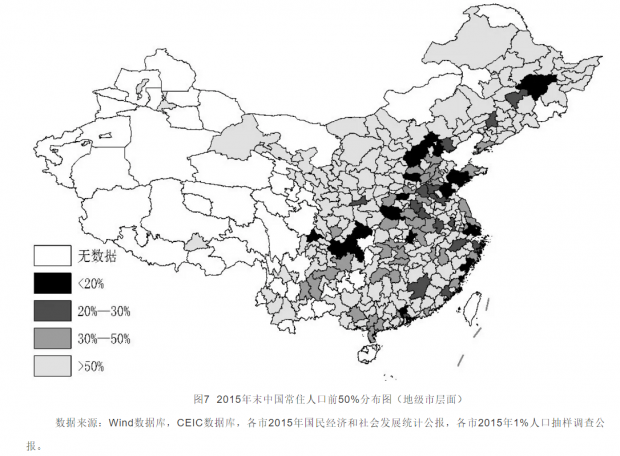

(三)地级市层面的人口集聚滞后于GDP集聚

地级市的数据可以更细致地反映中国人口集聚和经济集聚的不同步。图5和图7分别表示2015年全国前50%的GDP和常住人口所在地级市。可以看出,中国的人口集中度远低于经济集中度,而且在经济分布偏南的情况下,人口分布偏北。比较图6和图7可以看出,图7较图6的深色区域更少,说明在常住人口口径下,人口分布更加集中,而更为分散的户籍人口分布显然是历史上形成的。为了更加清晰地显示人口流动情况,我们在图8中以常住人口数与户籍人口数之差作为城市人口流动的方向(人口流入的城市,常住人口与户籍人口之差为正;人口流出的城市,常住人口与户籍人口之差为负),并用深浅程度对城市人口流动规模加以区分。从图8看出,中西部省份的大量人口流向了以京津冀、长三角、珠三角城市群为代表的东南沿海地区和中西部省份的省会城市。在传统思维之下,恰恰是这种人口向少数地区集中的趋势引起了“不平衡”发展的担忧,而放在国际视野之下,实际上中国的问题是人口流动滞后于经济集聚。

图8的人口流动反映出,即使存在户籍制度的阻碍以及政策对于地理劣势地区的扶持,人口仍然在市场力量的作用下向经济发达的沿海地区和大城市集聚,人口的集聚正在追赶经济的集聚,以达到地区人均收入的均衡。如果过分担忧集聚的负效应,因噎废食,试图阻止人口的集聚,结果只会带来要素资源的扭曲配置,损害经济增长的质量,并且也不利于地区之间的人均GDP收敛。

二、如何兼顾效率与平衡:空间政治经济学的视角

区域经济发展是否能够兼顾效率与平衡?经济集聚和平衡发展是否存在不可克服的矛盾?本文作者的一系列研究指出,经济更为集聚的发展是经济的内在规律,而人口更为自由地流动到收入更高、就业机会更多的地区,有利于在地区间实现人均GDP和人均收入意义上的平衡发展。接下来,本文在理论上进一步阐述“在集聚中走向平衡”的含义和意义。

(一)比较优势与区域发展

在一个国家内部,生产要素自由流动是资源配置效率的保障,而生产要素流动的方向则取决于不同地区的比较优势和要素回报。在区域经济发展中,只要承认地区之间地理、自然、历史、市场规模的差异,就必然存在不同地区发展不同产业的比较优势,而产业政策只有遵循地区比较优势才更可能发挥作用(陈钊、熊瑞祥,2015)。如果在一个大国内部看到不同地区的产业同构在加剧(吴意云、朱希伟,2015),那一定是有些地区的经济发展偏离了比较优势。

地区的比较优势取决于两个条件:自然地理与经济地理。在全球化背景下,海运仍是主要的国际贸易运输方式,这是因为海运成本远远低于陆上运输,而且世界上的主要国际贸易流(除欧亚大陆内部)根本没有陆上连接。因此,中国的沿海城市便于参与国际贸易,从而具有发展出口导向型制造业的比较优势。在沿海地区,天津以北的海港在冬季结冰,而且北方内河航运条件不好,河流在冬季结冰,东北有些河流出海口不在中国境内,因此,东南沿海(尤其是长江中下游地区和珠江三角洲)更具有发展出口导向型制造业的比较优势。相比之下,除少数大城市周围外,中西部和东北的大部分地区更具有发展农业和旅游的比较优势,同时一些地区拥有丰富的自然资源,比如矿产和森林,从而具有发展资源型产业的比较优势。

在现代经济中,到沿海大港口的距离也是到国际市场的距离,而到大城市距离则是到国内市场的距离。大城市往往地理条件较好(比如自身就是港口),或者是行政、文化和教育中心,本身所集聚的人口又产生市场规模经济效应,因此在发展现代服务业方面具有优势。此外,因为大城市的人力资本外部性,高技能劳动力的生产效率会提高,从而具有发展科研创新等高科技产业的优势。当大城市的经济发展到一定阶段,大城市与周边城市的经济联系越来越紧密,大城市的集聚溢出效应对周边城市的经济带动作用明显,使得大城市周边城市具有发展配套产业的比较优势。后文中,我们将用数据来呈现经济发展与地理区位的关系。

(二)在集聚中走向平衡:空间均衡的思想

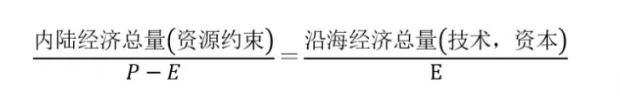

为分析大国区域经济发展,我们建立了一个高度简化的反映空间均衡思想的等式。这个等式的两边分别表示沿海和内陆,同样的分析也适用于大城市和小城市之间,或者城市和农村之间。人口流动是由不同地区的工资(收入)差异所引起的。正如中国古语云:“人往高处走,水往低处流。”人口从低收入的地方流动到高收入的地方,直至各地区的人均收入几乎相同,达到所谓的“空间均衡”状态。上文中美国的地区间人均GDP差距小正是人口自由流动实现“空间均衡”的表现。

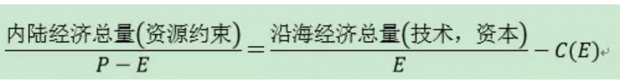

上式中,不同地区具有不同的比较优势。内陆地区尽管也可能有技术进步,但总产出是受资源总量约束的:农业的总产出受制于土地,旅游业的总产出受制于接待游客能力,自然资源产业更是受制于资源总量,特别是不可再生的资源,其总产出甚至可能出现萎缩。沿海地区具有发展制造业和服务业的比较优势,所以GDP总量主要取决于技术和资本这两大因素。这里假设了内陆地区仅具有发展资源约束型产业的比较优势,这个假设是可以放松的,内陆地区的区域中心城市也具有发展制造业和服务业的比较优势,但只要内陆地区总体上的规模经济弱于沿海地区,沿海地区具有更快的技术进步和资本积累,就不影响下面的分析。

假设总人口是P,沿海地区的人口是E,内陆地区的人口是P-E。这样一来,只要沿海地区实现更快的经济总量增长,内陆地区就只能通过持续减少人口来实现“空间均衡”。同样的道理也可用于理解城乡间和大、小城市之间的空间均衡,由此不难解释为什么人口持续从农村流动到城市,以及从小城市流动到大城市。人口和经济的集聚,伴随着地区间差距的缩小,这就是“在集聚中走向平衡”的道理。

当然,沿海地区人口规模的增加,也有相应的成本,我们记为,所以最终的均衡应写作:

这个成本中有些抵消了实际收入,比如房价,这时,地区之间的名义收入虽然有差距,但考虑到生活成本后,实际收入差距就会更小。而有些是难以量化的成本,比如拥堵和污染,当存在这些成本时,地区之间的“平衡”最终实现的是生活质量的均等化。

此外,还包含与制度有关的成本,阻碍着劳动力的自由流动。这一制度成本在国家之间表现为国界;在欧盟内部不同国家之间,表现为语言、文字和宗教等差异。而在中国国内,除了少数民族之外,地区之间的人口流动并不存在着语言、文字和宗教等障碍,但是户籍制度却事实上制约着劳动力流动。外来移民在人口流入地没有当地的户籍身份,他所享受的劳动力市场机会、社会保障和公共服务,与本地居民存在着明显的差异,构成了劳动力流动的成本。

在中国,户籍制度被认为能够用于控制大城市人口规模,同时,有利于地区间和城乡间“均衡发展”。事实上,通过控制人口流动所实现的并不是真正的均衡发展,而只是一种“均匀发展”。在“空间均衡”的视野下,不难理解,任何形式的劳动力流动障碍只会扩大地区间人均收入差距。

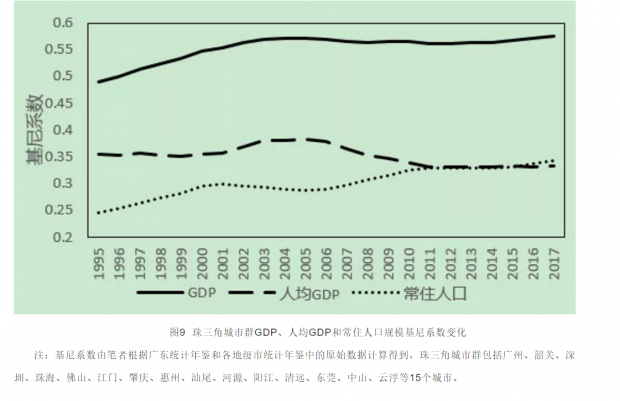

(三)在集聚中走向平衡——珠三角都市圈的发展

有证据证明,在全国范围内,劳动力自由流动是有利于地区间人均收入差距缩小的(丁嵩、孙斌栋,2016)。在一个人口更自由流动的地区内部,这更加直观。在图9中,从珠三角城市群的发展可以看到,随着15个不同城市常住人口规模差距的增加,各城市之间GDP规模的差距也在同步扩大,但城市间的人均GDP基尼系数总体上是在下降的。根据我们的计算,如果把珠三角分为广州、深圳两市与其他城市两组,在1995-2017年间,两市在15个城市GDP总量中的份额从46%上升到53.9%,人口份额从26.66%上升到34.70%,同期,两市与其他城市的人均GDP差距则从2.34倍下降到了2.20倍。

(四)如何帮助欠发达地区发展

在一国内部,不同地区之间存在人均GDP和人均收入的差距,因此,需要通过一些政策帮助欠发达地区。但需要明确是,政策的着眼点应是帮“人”发展,然后根据当地条件辅之以帮“地”发展的政策。人口自由流动的出发点是个人对美好生活的向往,因此,为人口流动创造条件就是帮助欠发达地区的人发展,帮助他们分享经济发展的成果。同时,对于欠发达地区,因为自然资源(如土地、矿产、旅游资源等)是一定的,如果人口流出,则留守居民的人均资源拥有量会提高,进而人均收入会提高。在人口自由流动的基础上,对于如何有针对性地帮助欠发达地区发展,本文对三条可能途径进行了比较。

1. 帮助欠发达地区发展当地具有比较优势的产业:效率和平等的兼得

在人口流出后,留守居民的人均资源占有量提高,但规模化生产所需要的基础设施、设备和技术可能不足,政府如果提供相应支持,帮助欠发达地区发展有比较优势的产业,会进一步提高留守居民的收入,缩小地区间收入差距,是效率和平等兼得的。

2. 帮助欠发达地区发展教育和医疗:着眼于长期效率和平等的兼得

如果政府的转移支付投资于欠发达地区的教育和医疗,则有利于提高留守居民的人力资本积累。在短期内,这有利于提高欠发达地区居民的生活质量,但对于经济增长本身作用有限。而从长期来看,提高欠发达地区的人力资本水平,对于整个国家长期的经济增长是有利的。

3. 发展当地没有比较优势的产业:效率和平等的兼失

在上述“空间均衡”的等式里,阻碍劳动力流动和增加转移支付必然相伴随,进而导致效率和平等的兼失。劳动力流动的成本(C)越大,两边的人均收入差距越大,看似“均匀”的发展,换来的是更大的地区间人均收入差距。为缩小地区间收入差距,只能选择转移资源(“动钱”)的政策补贴欠发达地区发展。换句话说,这里存在着阻碍人口流动、缩小地区差距和减少转移支付不同兼得的“不可能三角”。

具体来说,如果通过资源配置倾斜的方式鼓励欠发达地区发展没有比较优势的产业,因为这些产业在欠发达地区不具有比较优势,必然需要政府的持续投入或补贴。一方面,这种持续的补贴会增加中央政府和地方政府的财政负担,导致欠发达地区政府负债高企,同时因为转移支付来自于相对发达地区的税收,其“降成本”的目标将难以实现。另一方面,因为劳动力并不会在全国层面考虑资源配置效率问题,在欠发达地区产业得到扶持的情况下,劳动力滞留在(甚至回流到)欠发达地区,还将导致发达地区劳动力短缺。因此,通过政策优惠和资源倾斜,在欠发达地区发展没有比较优势的产业,只能带来短期的经济增长,但会导致国家整体的资源配置效率下降,最终将削弱国家的竞争力。而在欠发达地区依赖借债或转移支付进行缺乏比较优势的经济建设,如果投资回报低,则转移支付压力增加,或债务增长,当地长期福利受损,地区差距反而恶化。

(五)关于人口流动的认识误区

至此,我们阐明了人口流动对于兼顾效率与平衡的关键意义。在现实中,一些阻碍人口流动的理由,其实是来自于人们思想中的一些误区,亟需进行澄清。

1. 有些人不愿(不能)流动

流动还是留守是个人选择的结果,总有一部分人根据自己的条件决定留守。但公共政策需要讨论的是,在边际意义上,是否存在制度因素导致愿意流动的劳动力流动不充分,同时,当劳动力流动的制度障碍逐渐被破除后,流入地公共服务供给不足是否增加了劳动力流动的成本。当前最紧迫的问题是,进一步破除人口流动的各种制度和非制度障碍,让愿意流动起来的人口能够在流入地安居乐业。

2. 人口流动后,留下的都是老、幼、女?

关于城市化和劳动力流动,很多人的担忧在于,离开农村的是青壮年劳动力,而留下的是老弱病残,以及妇女儿童,这不利于农村地区的发展。事实上,这正是传统的户籍制度和土地制度的结果。一方面,老年人、女性和孩子不能因为青壮年劳动力在城市工作而平等地享受廉租房、公立教育等公共资源,结果只能选择在老家留守。另一方面,土地制度仍然未能保证农村土地顺利流转,家庭的选择就是老人和女性留守。不仅如此,由于在城市缺乏社会保障和公共服务,健康状况欠佳的农民工最终回流到农村(周小刚、陆铭,2016)。当前农村地区留下的大多是老、幼、女,这是制度的结果,而不是反对人口流动的理由。更为重要的是,劳动力流动的结构本身与劳动力流动的规模有关。当劳动力流动受限,农村人均耕地面积不够大时,青年男性更有进城务工的比较优势。未来,随着人均耕地面积增加和农业技术升级,以及城市服务业比重提高,越来越多的年长劳动力和女性将更适合进城从事服务业,而年轻并接受过良好教育的劳动力将更多选择回到农村从事现代农业。

3. 城市病是因为人多?

社会中的一种普遍看法是,城市拥堵、污染等城市病产生的主要原因是人多,这成为控制人口流动的理由。事实上,大城市可以通过改善土地供应结构缓解“职住分离”,通过改进通勤方式、加大交通基础设施建设,提高通勤效率,人口规模对通勤时间和交通拥堵的影响并不大(李杰伟、陆铭,2018)。

关于“城市病”的另一个讨论是人多会导致城市污染。事实上,城市人口规模的增加往往会增加城市服务业比重,增强污染处理的规模效应,反而有助于人均排污量的下降。在总量上,仅在不控制经济发展指标时,人口规模和污染排放之间才具有较弱的正相关性。在微观层面,大城市里居民间的同群效应更有利于个人提高环保行为和环境知识水平,同样会降低人均排污量(郑怡林、陆铭,2018)。

人口流动体现的是每个人对美好生活的向往,大城市的交通拥堵和城市污染不应该成为阻碍人口流入的理由,而应该成为提高城市治理能力的出发点。

三、收敛还是错配?区域发展政策的若干问题

前文已经指出,区域间人均收入的收敛,关键在于劳动力流动。帮助欠发达地区发展经济,必须基于当地的比较优势。那么,区域发展政策到底在中国经济区域发展中起着怎样的作用呢?在展开详细的分析之前,有必要先说明,本文中讨论的区域间平衡发展,在实践中主要关注胡焕庸线东边内部的问题,因为如果仅从胡焕庸线两边来看,东边占94%的人口和96%的GDP,其实两边人均GDP差不多。因此,以下的讨论,不涉及到胡焕庸线以西的民族关系和国土安全之类的问题。

(一)区域收敛、雁型模式和产业梯度转移

关于区域间人均GDP收敛的讨论首先要区分地区间收敛和国家间收敛。在国家之间劳动力流动是不自由的。因此,当发达国家资本回报递减,资本将转移到发展中国家,此时,如果发展中国家利用劳动力丰富的比较优势发展经济,则可以实现与发达国家之间人均GDP的收敛。

与国家间问题不同的是,国家内部可以通过劳动力自由流动实现资源配置效率的提高和区域间人均收入的收敛,是效率与平等兼顾的。而在阻碍劳动力流动的情况下,通过转移支付来帮助欠发达地区发展缺乏比较优势的产业,即使可以带来表面上的人均收入均等化,也将带来资源的空间错配,以及总体经济发展质量的下降,这并不是真正的可持续的区域收敛。

有种观点认为,中国存在国内的雁型模式和产业梯度转移,有利于区域间发展平衡,这种观点是值得商榷的。在国际经验中,雁型模式之所以成为可能,主要是由于发达国家工资快速上涨。在没有国外低技能劳动力流入的情况下,劳动密集型产业在发达国家不再具有比较优势,于是向发展中国家转移(Ozawa, 2011)。

在一国内部,要谨慎对待“雁型模式”。有文献认为,将劳动密集型产业转移到中西部地区,这是“中国的雁型模式”(Ruan and Zhang, 2010; Qu et al., 2012; 曲玥等,2013)。表面上看,随着劳动力成本的上升,东部地区劳动密集型制造业的集聚程度在2004年以后开始下降,但是这些现象都是在劳动力存在流动障碍,并且东部沿海地区存在土地供应管制的背景下产生的。2003年之后,由于严格限制东部地区的土地供应,推升了房价,阻碍了劳动力流入东部,进而产生了工资上涨的拐点,削弱了东部地区的劳动力成本优势(陆铭等,2015)。如果不是因为这些扭曲性的政策,劳动力完全可以进一步向生产效率更高的沿海地区迁移,而不需要用人为造成的成本上升,倒逼企业转移到欠发达地区。

此外,在全球视角下,倒逼产业转移的结果往往事与愿违。中国中西部地区劳动力和土地成本低,似乎相对于东部沿海地区具有发展劳动密集型产业的比较优势,但在全球化背景下,越南、泰国等地的劳动力和土地成本更低,同时拥有港口,相对于中国中西部地区更具有发展出口导向型制造业的比较优势,而中国欠发达的内陆地区吸引的企业有不少是高污染、高耗能企业(Chen et al., 2018)。在全球化的背景下,国家间竞争越来越激烈,当中国沿海地区成本上升,那么产业就会转移到越南等国,这类似于国家间的“雁型模式”。但在中西部地区仍然存在大量劳动力的情况下,中国却过早地“淘汰”了沿海地区的劳动密集型产业,这不利于经济的长期发展。北京大学新结构经济学研究中心的“吉林报告”[③]的谬误就在于,仅仅就吉林的劳动力条件来主张当地发展劳动密集型产业,既没有看到在全国范围内有更适合发展劳动密集产业的地方,也没有看到,在全球范围内也有成本更低廉的国家,沿海地区的产业转移并不一定是转向内地,而可能是转向国外。

(二)区域发展政策下的空间错配

长期以来,政府和社会各界都把区域经济的均衡发展误解为经济和人口的均匀分布,加上人们不理解集聚效应对于制造业和服务业的意义,所以人们普遍希望通过政府的力量以“动钱”的方式来帮助落后地区经济发展。正如本文第一部分所做的政策梳理,政府从1999年到2004年先后提出了西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起等区域发展战略,一系列引导要素流动和资源配置的政策被落实,以加大推进区域平衡发展的力度。其中,在2003年前后,政府通过行政手段让经济资源(包括建设用地指标和财政转移支付)在区域间的配置发生了重大的变化,形成了明显的政策拐点(陆铭、向宽虎,2014;陆铭,2016,2017a)。

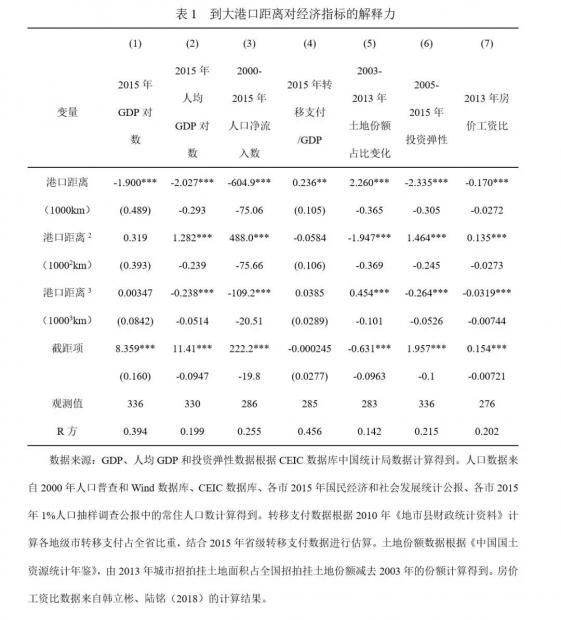

为了用数据展现资源空间错配给中国经济带来的影响,我们接下来研究一组经济指标与地理之间的关系。本文延续了陆铭(2017a)的做法,选择到天津、上海和香港三个港口的最短距离作为到大港口距离的衡量指标。近年来,国家确定了北京、天津、上海、广州、成都、重庆、郑州、武汉、西安等九大国家中心城市,我们以到这九个城市的最短距离作为到大城市距离的衡量指标。回归结果如下所示。

在表1中,我们将到沿海大港口的距离及其二次项和三次项同时作为解释变量,这一做法是基于中心-外围理论(具体参见陆铭(2017a)的解释)。虽然模型整体呈现三次函数形状,但被解释变量和到大港口距离之间的关系总体上由其一次项的系数来体现。在模型1中,到大港口距离越远,GDP规模总体上来说越低。在模型2中,我们将被解释变量换成人均GDP,仍然体现出了到大港口距离对经济发展指标的负面影响。模型3的被解释变量换成2000年至2015年期间的人口净流入数量,发现到大港口距离越远,人口流出越多,这是符合人口流动到高收入地区的判断的。模型4的被解释变量为估算的地级市2015年转移支付占GDP比重,结果发现,到大港口距离越远,越依赖转移支付。模型5的被解释变量替换成2003年至2013年期间每一个地级市在全国土地供应中所占比重的变化,结果发现,越是到大港口远的地方,它在全国土地供应中所占的份额增加得越多。模型6是非常关键的一个回归,它的被解释变量是2005至2015年期间每一个地级市的投资弹性,即这一期间用GDP对固定资产投资进行回归,其系数即表示当地的一单位投资能够转化为几单位的GDP,结果发现,越是到大港口远的地方,投资对于GDP的拉动力越小。换句话来说,2003年之后,资源是被配置到了投资对GDP拉动力较低的地方。模型7也是非常重要的,由于靠大港口更近的地方,人口流入越多,而土地的供应在全国所占的份额是相对下降的,反过来说,在距离大港口远的地方,反而是人口流出且土地供应相对增加的,因此会造成房地产的供求错配。于是,当我们把房价与工资的比率作为被解释变量的时候,可以看到,越是距离港口远的地方,房价与工资的比率越低。换言之,在靠大港口近的地方,房价-工资比高,其中有供不应求的因素。我们特别提醒读者注意,在表1中刻意没有放其他解释变量,而仅看了到港口距离这一个变量的影响,各个方程的解释力(用R平方表示)均在20%左右。到大港口距离对GDP规模的解释力高达39%,而且这还是在国家大力扶持内地发展的情况下,地理因素仍然显示出了对于经济集聚的强大作用。

表2对上面一组被解释变量做了类似的分析,仅仅将解释变量换成了到九大中心城市的距离及其二次项。由于到大城市的距离不够远,未能完整地体现出三次型,因此,我们没有在模型中放到大城市距离的三次项。当到大城市距离变量的二次项不显著的时候,我们仅仅放这一距离的一次项,总体上来说,到大城市的距离对被解释变量的影响由其一次项得到体现,但其效应是递减的,超过U型(或倒U型)关系拐点的样本点不多。总体上来看,距离大城市更远的城市的GDP总量越低,人均GDP越低,人口流出越多,得到的土地供应相对更多,投资弹性越低,房价-工资比越低。从模型的解释力来看,到大城市的距离远远没有到大港口的距离那么重要。[④]我们还进一步分析了中心城市对于邻近其他城市GDP的带动力受到什么因素的影响,结果发现,一个城市越靠近沿海大港口,其邻近中心城市对当地GDP的带动力越强。同时,当中心城市是直辖市时,可能因为它与邻近城市的边界是省级的,将不利于其带动其他城市的经济增长。(具体结果参见附录。)

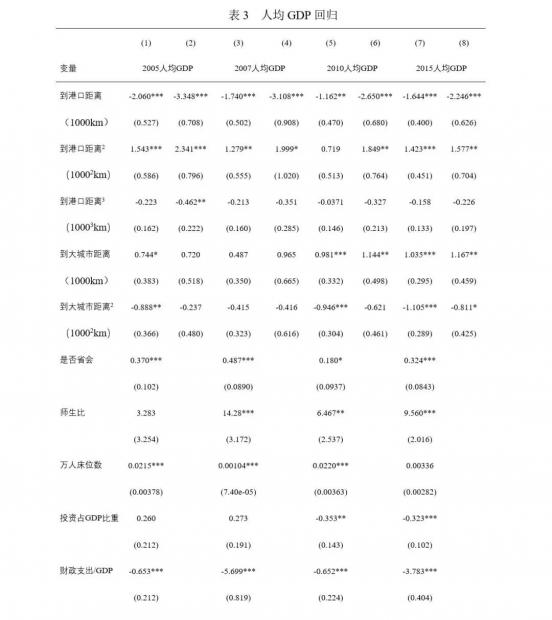

接下来的问题是非常重要的,那就是,即使地理因素对于解释经济发展非常重要,那么其他的变量是不是更重要呢?为了回答这个问题,我们在表3中选择了四个时间点,分别是2005、2007、2010和2015年。[⑤]我们在每一年都回归了两个增长方程(人均GDP决定方程),其中,单数的方程我们除了控制到大港口距离和到大城市距离之外,还控制了一组影响经济增长的其他因素,而在双数方程里,我们仅仅保留两个地理变量。通过这样的对比,我们就能知道地理相对于其他解释变量来说到底有多重要。通过四组方程,我们可以得到以下结论:

第一,在这十多年间,即使政府希望通过区域发展政策扶持地理劣势地区的经济增长,总体上来讲,到大港口和大城市的距离仍然是影响城市经济发展的重要变量。

第二,在实施区域发展政策的早期,在政策因素还没有起到重大作用的时候,两个地理距离对于人均GDP的解释力可以达到26.5%,而所有的解释变量对于人均GDP的解释力为71.2%,换句话来说,地理因素在模型可以解释的部分中大约占1/3。

第三,随着时间推移,整个经济增长模型的解释力度略有下降,与此同时,地理因素对于人均GDP的解释力度下降更多,使得地理的重要性似乎显得弱化了,即使如此,地理因素对于整个模型的解释力的贡献仍然达到大约1/4。

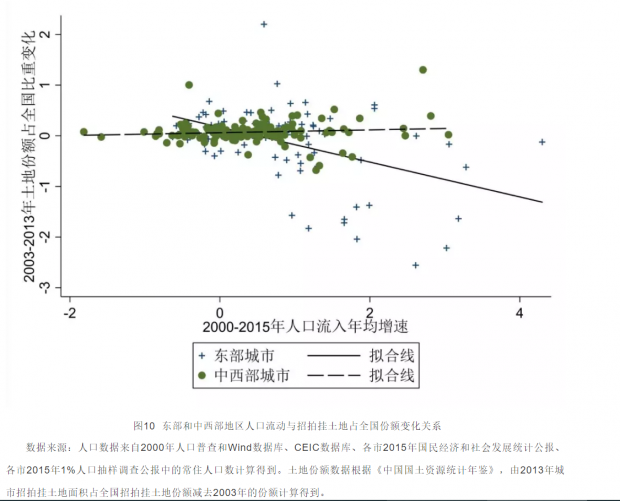

对于区域经济发展水平受地理因素的影响有所弱化,我们认为应该一分为二地看。一方面,根据空间均衡的原理,当人口从欠发达地区流向较发达地区的时候,地区之间人均GDP有所收敛,地理因素对于人均GDP差异的解释力势必会下降。另一方面,当更多资源被配置到地理劣势地区的时候,也会导致地理对于人均GDP的影响出现弱化。一个在实证研究中的难题是,上述两种力量对于地区之间收敛所产生的作用各自有多大贡献,这一点很难量化,但是我们认为,由区域发展政策导致的空间资源错配是一个不容忽视的问题。我们的团队做了一组研究,讨论了2003年之后区域发展政策给中国经济带来的拐点式的影响。我们发现,在2003年之后,中国企业全要素生产率的增长趋势出现了放缓的迹象,而当时中国经济处在加速时期,按照全要素生产率变化具有顺周期的特征,当时企业的全要素生产率应该增长更快才对,因此,对于企业全要素生产率增长趋势下降的解释,只能来自于2003年开始的区域政策因素导致的资源错配(陆铭、向宽虎,2014;陆铭,2016)。2003年,在沿海地区收紧土地供应的政策也伴随着清理整顿开发区的政策,导致大量东部开发区被关闭,由于东部沿海地区存在着强大的规模经济效应,开发区政策的收紧使得东部沿海地区的企业出现了明显的生产萎缩和全要素生产率下降的现象,这也可以解释为什么在总体上2003年出现了企业全要素生产率增长放缓的拐点(向宽虎、陆铭,2015;Chen et al., 2019)。图10进一步展现了土地资源的空间错配现象,东部地区人口流入地的土地份额明显下降,而中西部地区并没有这一现象。我们的研究也发现,在2003年之后,由于在东部地区收紧了土地供应,导致这一地区出现了房价快速上升(韩立彬、陆铭,2018),并进一步推动了工资上涨(陆铭、张航、梁文泉,2015)。同时,房价的快速上涨又引导企业增加购买住房,对实体经济的投资产生了挤出效应(Han and Lu, 2017)。而在广大中西部地区,“建设新城-土地抵押与再融资-新城扩大建设”的循环过程成为当地政府拉动短期经济增长的主要方式之一。结果是,中西部地区大量工业园出现闲置,部分人口流出地的新城甚至沦为“鬼城”、“空城”,导致地方政府的债务率居高不下。尤其是在人口流出的中西部中小城市,规划建设面积大且距离老城区远的新城,给地方政府背上的债务更重(常晨、陆铭,2017)。

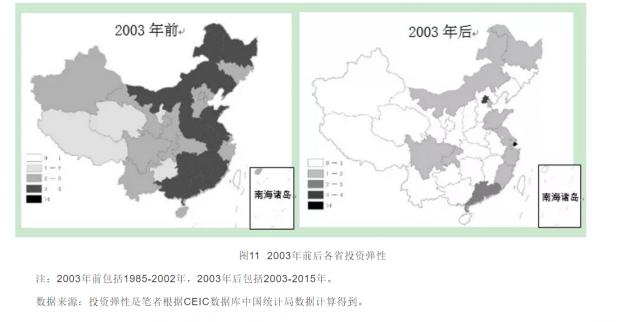

从经济增长率上看,在中央政府的平衡区域发展政策的干预下,中西部地区确实实现了经济的较高速增长。但是请注意,表1显示,投资对于GDP的拉动作用又是取决于地理条件的。根据本文计算发现,2003年后固定资产投资对GDP的弹性出现明显下降,尤其是在中西部,投资对GDP的拉动作用更明显地下降,而在东部,特别是北京、上海和广东仍然维持了较高的投资弹性(参见图11)。

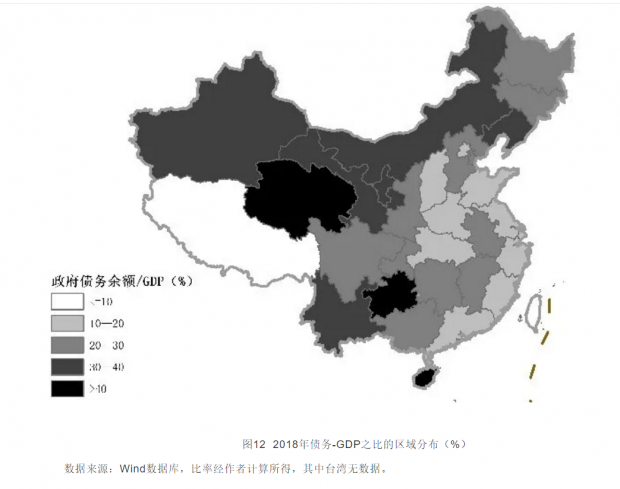

欠发达地区的经济增长除了依赖转移支付外,同时是靠大量的借债投资实现的。因此,对于区域发展政策可持续性的重要判据就是债务-GDP比率,这一比率本质上反映了投入-产出比,如果没有可持续的经济增长,则地方政府的债务负担将越来越重。在基础设施方面,西部大开发战略后,西部大部分省份的基础设施开始出现了供过于求的现象,而东部和中部一些省份的基础设施仍然明显不足。同时由于2009年之后中国基础设施投资的很大一部分是通过地方政府投融资平台筹措资金的,可能会给地方政府带来财政风险(Shi and Huang, 2014)。正如图12所示,中西部省份相比于东部省份有着更高的债务-GDP比率,其中贵州、云南和宁夏最为明显,贵州的债务-GDP比率甚至高达90%。[⑥]

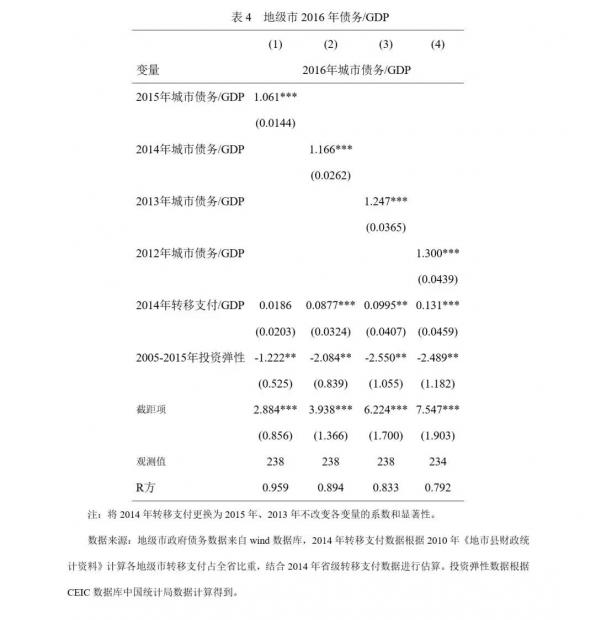

在地级市层面,地方政府债务问题同样严峻。本文以2016年地级市层面债务/GDP作为被解释变量,发现分别用2012-2015年的债务/GDP,以及城市转移支付/GDP和城市投资弹性三个变量就能让模型解释力达到79%以上。我们发现,2012年-2015年的债务/GDP的系数均大于1,说明地方政府的债务问题可能存在滚雪球效应,债务负担愈发严重,同时,转移支付并没有降低地方政府债务,而债务高企与投资弹性低也呈现明显的相关性。关于滞后年份的债务/GDP系数逐年下降,原因可能很多,本文不做更多解释。

四、结论:展望中国经济的统一、发展与平衡

中国区域经济发展的70年历程,体现的是中国从封闭的计划经济走向市场化、全球化和现代化过程中“地理的胜利”,具体表现为经济从前30年的分散分布,到近40年持续向沿海(特别是东南沿海)以及一些区域性的中心城市周围集中。放在全球视野里,这样的空间集聚过程是普遍趋势,并仍将继续。

但是,由于观念的不适应和制度的调整滞后,人口的跨地区流动虽然已经大幅度增长,却仍然慢于经济的集聚,因此,地区间差距一度出现扩大的趋势。面对这一局面,在2003年之后,一系列区域发展政策走上了一条以行政力量影响资源空间分布的道路,这一过程在客观上使得地区之间人均GDP和人均收入差距有所缩小,但是它的代价是巨大的。由于地理劣势地区发展制造业和服务业的成本高昂,而农业、旅游和自然资源等行业对于就业的容量有限,于是出现了效率与平衡目标的冲突。换句话来说,如果不调整阻碍人口流动的政策,则地区间人均收入差距必然居高不下,如果行政力量干预资源的空间分布,带来的结果就是经济发展的质量受损。具体的表现是,在欠发达地区大量兴建的背离比较优势的产业园和基础设施投资回报不高,却导致政府债务高企。而在投资回报较高的沿海地区,特别是大城市,却因为人口流入受阻和土地供应受限,导致劳动力和土地等生产成本快速上升,削弱了经济的竞争力。本文所提供的证据证明,在当前经济总量和人均水平仍然取决于到沿海大港口的距离的情况下,越是远离大港口的地方,得到的转移支付和相对土地供应份额反而越多,而同时越是在远离大港口的地方,投资对于经济的拉动力越低,于是,在整个国家的层面出现了资源的空间错配。

在这场政策与地理的角逐过程中,焦点的问题是如何在效率与平衡之间取得双赢。本文再次强调,劳动力市场统一的最终目标是城乡间和地区间的劳动力自由流动,既可以通过经济的集聚产生巨大的生产效率,又可以获得城乡和地区之间的人均GDP和人均收入的收敛,这条“在集聚中走向平衡”的道路可以实现效率与平衡的双赢。面向区域经济发展的新时代和经济高质量发展的要求,“在集聚中走向平衡”的发展道路需要在观念和制度等方面进行全方位革新。

在观念上,应认识到市场化、全球化和现代化仍然是中国经济发展的大势所趋。经济向沿海地区和区域中心城市周围集中仍将继续。经济进入后工业化阶段之后,服务业比重持续上升,大城市及其周边在经济发展中的引领作用进一步提升。这一长期趋势要求全社会摒弃传统发展模式中追求地区间资源均匀分布的观念。就在本文写作期间,2019年8月26日中央财经委员会召开了第五次会议。此次会议提出,“要按照客观经济规律调整完善区域政策体系,发挥各地区比较优势,促进各类要素合理流动和高效集聚”,要“增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力,增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能。要保障民生底线,推进基本公共服务均等化,在发展中营造平衡。”

在制度上,应加快改革,促进劳动力向就业机会多和收入高的地区流动。随着户籍制度的调整,逐步实现劳动力在哪里就业、居住和纳税,就在哪里平等享受公共服务和社会保障,这是统一国家内部劳动力市场一体化的最终目标。中央财经委员会第五次会议提出,“要在省级统筹基础上加快养老保险全国统筹进度”,这将为跨地区劳动力流动创造条件,也让全民共享经济发展的成果。未来,还应进一步打破地方政府追求经济增长本地化和短期化的激励。地方官员的晋升和考核与本地短期经济增长逐步脱钩,尤其是在地理劣势的欠发达地区,应更加着眼于人均GDP和人均收入水平的提高,而不一定要把人口留在当地。而在人口流入地,则更应该着眼于整个国家的利益,促进稳定居住和稳定就业,让外来人口在本地安居乐业和融入本地社会。在国家的财政制度层面,应允许转移支付更多与转移人口同步,在人口流入地增加公共服务和基础设施建设,提高人口和经济的承载力。中央财经委员会第五次会议提出,“要改革土地管理制度,增强土地管理灵活性,使优势地区有更大发展空间。要完善财政转移支付制度,对重点生态功能区、农产品主产区、困难地区提供有效转移支付。”

总之,在新中国成立70周年之际,中国正在进入一个发展与平衡的新时代。

参考文献

(1) 陈钊、熊瑞祥:《比较优势与产业政策效果——来自出口加工区准实验的证据》,《管理世界》,2015年第8期。

(2) 常晨、陆铭:《新城之殇——密度、距离与债务》,《经济学(季刊)》,2017年第4期。

(3) 丁嵩、孙斌栋:《空间效率与区域平衡:来自中国县市层面的经验证据》,2016年工作论文。

(4) 韩立彬、陆铭:《供需错配:解开中国房价分化之谜》,《世界经济》,2018年第10期。

(5) 李杰伟、陆铭:《城市人多添堵?——人口与通勤的实证研究和中美比较》,《世界经济文汇》,2018年第6期。

(6) 梁文泉、陆铭:《城市人力资本的分化:探索不同技能劳动者的互补和空间集聚》,《经济社会体制比较》,2015第3期。

(7) 梁文泉、陆铭:《后工业化时代的城市:城市规模影响服务业人力资本外部性的微观证据》,《经济研究》,2016第12期。

(8) 陆铭:《大国大城:当代中国的统一、发展与平衡》,上海人民出版社(世纪文景),2016年。

(9) 陆铭:《空间的力量:地理、政治与城市发展(第2版)》,格致出版社和上海人民出版社,2017年(a)。

(10) 陆铭:《城市、区域和国家发展——空间政治经济学的现在与未来》,《经济学(季刊)》,2017年(b)第4期。

(11) 陆铭、陈钊、朱希伟、徐现祥(主编):《中国区域经济发展:回顾与展望》,上海人民出版社和格致出版社,2011年。

(12) 陆铭、向宽虎:《破解效率与平衡的冲突——论中国的区域发展战略》,《经济社会体制比较》,2014年第4期。

(13) 陆铭、张航、梁文泉:《偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资》,《中国社会科学》,2015年第5期。

(14) 曲玥、蔡昉、张晓波:《“飞雁模式”发生了吗?——对1998—2008年中国制造业的分析》,《经济学(季刊)》,2013年第3期。

(15) 盛来运、郑鑫、周平、李拓:《我国经济发展南北差距扩大的原因分析》,《管理世界》,2018年第9期。

(16) 吴意云、朱希伟:《中国为何过早进入再分散:产业政策与经济地理》,《世界经济》,2015年第2期。

(17) 向宽虎、陆铭:《发展速度与质量的冲突——为什么开发区政策的区域分散倾向是不可持续的?》,《财经研究》,2015年第4期。

(18) 郑怡林、陆铭:《大城市更不环保吗?——基于规模效应与同群效应的分析》,《复旦学报(社会科学版)》,2018年第1期。

(19) 周小刚、陆铭:《移民的健康:中国的成就还是遗憾?》,《经济学报》, 2016第3期。

(20) Andersson, F. N. G., Edgerton, D. L., and Opper,S., 2012, “A Matter of Time: Revisiting Growth Convergence in China”, World Development, vol.45, pp.239-251.

(21) Chen, B. K., Lu, M., Timmins, C. and Xiang, K. H., 2019, “SpatialMisallocation: Evaluating Place-Based Policies Using a Natural Experiment inChina”, NBER working paper,

(22) Chen, Z., Kahn, M. E., Liu, Y. and Wang, Z., 2018, “The Consequences of Spatially Differentiated Water PollutionRegulation in China”, Journal of Environmental Economics and Management,vol.88, pp.468-485.

(23) Duranton, G. and Puga, D., 2004, “Micro-Foundations of Urban AgglomerationEconomies”, in Henderson J. V. and J. F. Thisse (Ed), Handbook of Regional and Urban Economics, North Holland-Elsevier,pp.2063-2117.

(24) Glaeser, E. L. and Lu, M., 2018, “Human-Capital Externalities in China”, NBER working paper,

(25) Han, L. B. and Lu, M., 2017, “Housing Prices and Investment: AnAssessment of China’s Inland-Favoring Land Supply Policies”, Journal of the Asia Pacific Economy,vol.22(1), pp.106-121.

(26) Lau, C. K. M., 2010, “New Evidence about Regional Income Divergence inChina”, China Economic Review,vol.21(2), pp.293-309.

(27) Lemoine, F., Poncet, S. and Uenal, D., 2015, “Spatial Rebalancing andIndustrial Convergence in China”, ChinaEconomic Review, vol.34, pp.39–63.

(28) Ozawa, T., 2011, “The (Japan-Born) ‘Flying-Geese’ Theory of EconomicDevelopment Revisited and Reformulated from a Structuralist Perspective”, Global Policy, vol.2(3), pp.272-285.

(29) Pedroni, P. and Yao, J. Y. D., 2006, “Regional Income Divergence in China”,Journal of Asian Economics,vol.17(2), pp.294-315.

(30) Qu, Y., Cai, F. and Zhang, X. B., 2012, “Has the‘flying geese’ phenomenon in industrial transformation occurred in China”, inMcKay H. and L. G. Song (Ed), Rebalancingand Sustaining Growth in China, ANU Press.

(31) Ruan, J. and Zhang, X., 2010, “Do geese migratedomestically? Evidence from the Chinese textile and apparel industry”, IFPRI Discussion Paper 01040.

(32) Shi, H. and Huang, S., 2014, “How MuchInfrastructure Is Too Much? A New Approach and Evidence from China”, World Development, vol.56(2),pp.272-286.

(33) Wei, H., 2009, “Regional Economic Development in China: Agglomeration andRelocation”, in Saw, S. H. and J. Wong (Ed), Regional Economic Development in China, Institute of SoutheastAsian Studies.

(34) World Bank, 2008, World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography.

附录:

注释:

[①] World Bank, 2008, World DevelopmentReport 2009: Reshaping Economic Geography.(中译本见《2009年世界发展报告:重塑世界经济地理》,清华大学出版社)

[②]关于中国区域经济发展的更多相关事实,请参见陆铭等(2011)。

[③]北京大学新结构经济学研究中心,2017,《吉林省经济结构转型升级研究报告(征求意见稿)》。

[④]我们也尝试过用到省会距离替换到九大中心城市的距离,结果没有实质性的变化,限于篇幅,本文未报告此结果。

[⑤]最早的年份是2005年,是因为之前年份的城市统计年鉴中人均GDP是按户籍人口统计的,2005年才开始按常住人口计算。

[⑥]在东部,天津的债务率高,实际上也是与天津建设了距离远、规模大,且投资回报率低的滨海新区有关。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号