阅读:0

听报道

文 | 陆铭 李杰伟 韩立彬

内容提要:

本文从空间均衡的逻辑出发提出,如果用控制城市人口规模的方式来治理城市病,那么城市的增长、宜居、和谐三个目标就不能同时实现。同时实证结果发现,人口规模增加并没有带来严重的污染和拥堵问题。因此控制城市人口规模,不仅无法有效地治理城市病,还会带来社会的不和谐。现实中,由于规划、人口流动障碍、土地政策带来的扭曲,导致中国最优城市规模低于潜在水平。如果在城市加强基础设施和公共服务的供给侧改革,加快外来人口的市民化,可以使潜在的最优城市规模增加,同时实现经济增长、生活宜居与社会和谐三个目标。

关键词:空间均衡 经济增长 生活宜居 社会和谐

中图分类号:F293 文献标示码:A 文章编号:1003-3947(2019)01-0030-08

1 引言

党的十八届三中全会提出,要使市场在资源配置中起决定性作用。在城市化和城市发展的过程中,一个重要的市场力量表现为,每个人为了更美好的生活选择在不同的地点就业和居住,人口流动最终会达到空间均衡。

流行的观点认为,当城市人口增加时,就不可避免地会出现高房价、污染和拥堵等“城市病”,因而在政策上会形成以控制人口数量来治理城市病的思路。本文将从理论上说明,增长、宜居、和谐是城市发展的三个目标,在空间均衡的机制作用下,如果控制城市人口,将出现增长、宜居、和谐这三个目标之间的矛盾。

即使控制城市人口能够减缓城市病,我们也需要从实证上考察城市人口规模与城市病之间的关系。如果控人对经济增长和社会和谐的负面影响严重,而城市病与人口规模之间的关系并不强,那么通过控人来缓解城市病就将是得不偿失的决策。由于大量研究已经显示出,人口集聚能通过规模经济效应促进城市经济增长(陆铭,2017),并且户籍制度、公共服务歧视等造成的社会不和谐严重(陈钊、陆铭,2016),因此,本文将重点讨论城市人口规模与污染、拥堵之间的关系。

当人口流入城市同时带来正、负两方面的效应时,就会在理论上涉及最优城市规模。然而,本文将指出,在供需错配的土地政策、人口流动障碍、规划滞后等约束条件下,大家在实证研究中看到的最优城市规模是低于潜在的最优城市规模的,因此,必须从供给侧对导致大城市规模不经济的因素进行检讨。本文将从理论和实证两个层面说明,加强基础设施和公共服务的供给侧改革,能够使城市人口在接近潜在最优规模的路径上实现经济增长、社会和谐和城市宜居三个目标的共赢。

本文分为五个部分:第二部分分析人口流动的空间均衡以及控制城市人口政策的后果;第三部分给出污染和拥堵与城市人口规模之间的关系的证据,说明由人口规模本身带来的城市病并不严重;第四部分讨论最优城市规模研究中的一些误区,并分析土地、户籍、规划等一系列政策对城市规模不经济的影响,提出经济增长、社会和谐和城市宜居三个目标共赢的城市发展路径;最后是结论和政策建议。

2 人口流动的空间均衡与“三元悖论”

关于城市病的治理是控人还是治病,我们先从一个小模型开始思考,这是一个非常简化的空间均衡模型。城市化不管是从农村进城,还是从小城市到大城市,或者反过来,其实都是人的选址问题。而选址最基本的逻辑就是,只有当流动人口在这个国家的任何地方生活效用都一样时,流动才会停下来。这个状态,我们称之为空间均衡。我们用下面的简化模型来刻画这个过程:

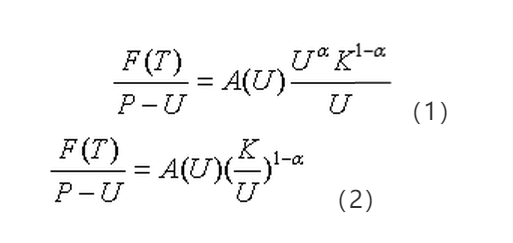

模型(等式1)左半边可以理解为农村,右半边可以理解为城市,左右两边经济的差别在于它们的比较优势有区别。左边区域偏向于发展资源受限产业,产出记为F(T)。其中,T代表这个行业制约GDP增长的要素,比如说对于农业来讲代表土地,对于旅游业来讲代表风景、客流容量,对于资源行业就代表拥有的自然资源,这些产业的总产出(分子)很难增加。分母中的P代表总就业人口,U代表城市就业人口,P-U就是在农村的就业人口。等式左边就是一个农村的人均收入,同样,左边也可以理解为一个小城市的人均收入。右边则是现代经济,可以理解为一个城市(相对于农村)或者大城市(相对于小城市),这个现代经济用一个非常简单的生产函数表示。A代表技术水平,A(U)表示存在规模经济,随着就业人口增加,这个城市的技术水平可以不断地提高。技术A乘以由劳动U的α次方和资本K的1-α次方形成生产函数,再除以城市总就业人口U,右边的式子就代表现代城市部门的人均收入。将等式(1)的右边式子做一个简单的数学变换就变成了等式(2),从这里可以清楚地看到右边城市的人均收入取决于两个因素,一是技术水平,二是人均资本量,它们驱动这个城市(地区)的人均收入水平不断地提高。无论是技术进步还是人均资本量,两者的增长都是无限的,只是速度快慢的问题。

在空间均衡模型里,人可以自由选址。等式(1)左边这个地区的经济总量、人均收入都受到核心投入品T的制约,但是右边地区的收入水平在不断地提高。在这种情况下,左边地区如何提高收入水平,让两边保持等式(1)的结果?只有左边地区不断地减少劳动力(分母)。而这个不断减少分母的过程就是U不断变大、P-U不断减少的过程。一言以蔽之,只有持续提高城市化水平才可以提高农村居民的人均收入水平。如果把这个模型理解为小城市和大城市之间的关系,则只有人口不断向大城市集中才可以让小城市和大城市的人均收入趋同。这就解释了为什么截止到目前为止,人类发展的现状和规律都是农村居民不断向城市集中,小城市人口不断向大城市集中。同时,我们特别强调,在这个人口不断集中的过程中,恰恰是人口的自由流动,保证了城乡间和地区间的收入差距在人均意义上是均等的。

但是,并不是说上述人口集中过程是无成本的。如果我们考虑人口不断向右边地区集中的成本,那么模型(1)右边需要减去成本C。这个成本也与人口相关,人越多成本越高。如等式(3)所示:

这里的成本有两种形式。一种是在中国特殊的背景下形成的制度成本,比如户籍制度就会使人口流入到城市(尤其是大城市)时承担受制度歧视的成本。另一种与城市治理有关,在技术水平、管理水平给定的情况下,等式右边的城市随着人口的增加会出现高房价、污染、拥堵等问题,以至于在该城市生活,虽然收入水平更高,但是必须要承担更高的房价,更严重的污染和拥堵,实际生活质量并没有那么高。这两个成本都在调节空间均衡状态,也决定了有多少人愿意移动到城市或者是大城市去。

这是一个非常简单的模型,但是只要这个模型所揭示的规律存在,我们就会发现,在控制人口的政策思路之下,将存在一个城市发展的“三元悖论”,即如果要控制城市人口,以下三个目标就不可能同时实现。这三个目标同时也是调节人口流动的机制:第一,增长,如果等式右边所代表的城市没有经济增长,那么人口就不会流到右边城市;第二,宜居,如果一个城市不搞宜居建设,放任城市拥堵和污染,或者不建足够的房子,任房价高涨,它也会减少人口流入。第三,和谐,如果加大制度成本,加大歧视,也可以减少人口流动,但是社会和谐就无法实现。城市受到空间均衡的力量作用时,在增长、宜居、和谐这三个目标中的任何两个已经实现的情况下,如果要把城市人口控制住,就必须要放弃第三个:等式右边所代表的城市没有增长可以减少人口流入;不宜居也可以减少人口流入;如果城市既需要增长,又想要宜居,建设卓越的全球城市,还想让人不来,那就只有加大制度成本,那么社会和谐的目标就难以实现,而且这样做牺牲了平等和公正,是违反社会主义核心价值观的。另外,我们需要特别强调,通过行政手段来控制人口,结果一定是城乡间收入差距扩大,或者是地区间收入差距扩大。如果潜在的流动人口是农村贫困人口的话,那么,他们流动到城市工作就可以脱贫。反之,如果流动到城市的制度成本巨大,就需要加大扶贫的力度

3 人口规模导致的城市病并不严重

虽然城市人多会带来城市病,但是实证结果显示,由人口增加带来的环境污染和交通拥堵问题并不像人们想象的那么严重。这也意味着,如果等式右边所代表的城市经济有增长,而人口增加带来的成本并不高,那么,如果要控制人口,城市必须极大地增加制度成本。其实,如果城市人多真的会带来很严重的城市病,就不需要通过行政手段来控制人口了。

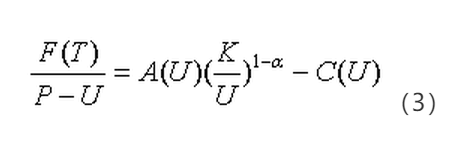

首先,对于城市人口规模带来的后果,我们的第一个印象就是人多加剧污染。我们收集了中国城市层面的污染数据,用八个指标代表,分别是工业废水排放量、工业废水化学含氧量排放量、工业废气排放量、工业二氧化硫排放量、工业粉(烟)尘排放量、生活废水排放量、生活二氧化硫排放量,以及生活粉(烟)尘排放量。这八个指标除了生活废水与人口规模正相关,且比较显著之外,其他几个关系都很弱,且相关系数不大。生活废水一定与人多有关,但是即便如此,相关系数也只有0.85,即人口增加1%生活废水增长0.85%,说明生活废水的排放有规模经济。这意味着同样的一个人,在保持生活水平不变的情况下,居住在大城市时生活废水排放反而是更小的(陆铭、郑怡林,2018)。

更重要的是,上述内容展示的仅仅是两个变量的简单相关性,如果在回归方程里控制城市GDP和产业结构等指标,人口规模对污染排放的影响便全部都不显著了,包括生活废水排放量。也就是说,即使我们看到人多会增加生活排污,其实也是因为人多的地方GDP的总量更大,在模型中已经包括人口规模的情况下,GDP总量代表经济发展水平,是它带来了污染排放,而不是人口数量(陆铭、郑怡林,2018)。人多会带来严重的环境污染,这是一个大家脑子里存在的并不正确的假象。

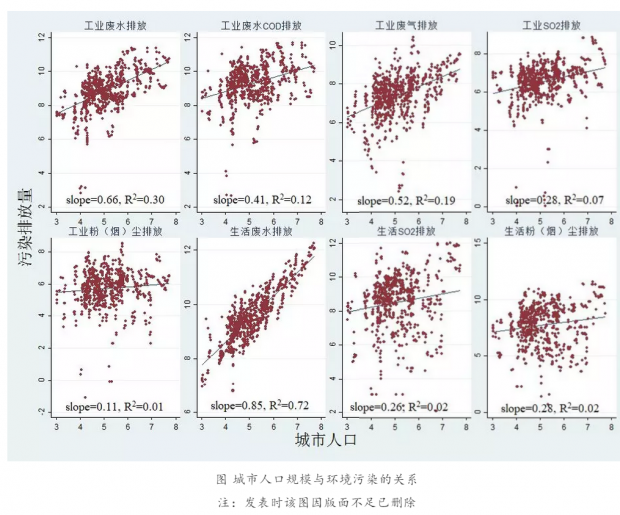

其次,我们常常觉得城市人多会带来拥堵,但是我们的研究结果显示,人口带来的拥堵并非如此严重。首先,我们看通勤时间与人口规模之间的关系,通勤时间综合了通勤距离与交通拥堵的影响。我们采用“2010年全国城镇住户基本情况抽样调查”数据计算出来的每个城市的上班平均通勤时间来度量通勤时间,为了便于与美国的结果进行比较,我们用城市二三产就业人口来表示城市人口规模。通勤时间与人口规模的拟合线非常平坦。大城市的确人均通勤时间更长,但是即使一个城市的人口翻一倍,人均通勤时间也仅仅增加2.23分钟(李杰伟、陆铭,2018)。这个系数在美国也几乎是一样的,为2.2分钟(Anas,2014)。

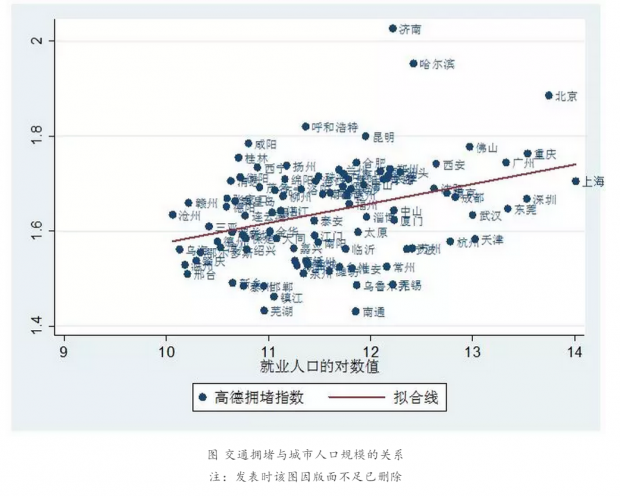

如果我们单独看交通拥堵与人口规模之间的关系,结果也非常相似。交通拥堵,我们用高德公司发布的拥堵延时指数代表,采用2016年三季度到2017年二季度日均拥堵指数计算的平均值。拥堵延时指数的计算方法为上下班高峰时期“出行旅行时间/自由流旅行时间”,比值越高说明拥堵越严重。我们用就业人口总数表示城市人口规模。拟合线同样很平坦,系数只有0.041,意味着就业人口增加一倍,拥堵指数只增加98个主要城市拥堵均值的2.5%(0.041÷1.64)。也就是说,如果平均而言,一个城市同样路段的通勤时间在拥堵时期是非拥堵时期的1.64倍,那么,即使就业人口翻倍,这个倍数也仅仅增加到大约1.68倍(李杰伟、陆铭,2018)。而且图中出现了三个高点——济南、哈尔滨、北京,如果把这三个“奇异点”拿掉,这条线将变得更加平坦。由此可以推断,济南、哈尔滨、北京的拥堵一定是由别的原因所导致,如果把拥堵都归结到人多这个问题上,并且大幅度减少城市人口数量,并不能减少多少拥堵。出现拥堵的大城市要找各自的原因,这就需要具体研究这个城市的特征。比如济南是一个狭长型的城市,而且为了保护地下泉水,至今没有通地铁。北京则是出现了严重的职住分离、公共服务与居住分离、道路设计不合理、汽车数量未及时控制等诸多问题。同时,这几大城市都是首都或省会,有大量短期商务人口,加剧了通勤需求。每一个城市的拥堵有每一个城市具体的原因,当把这些问题简单归结为人多的时候,可能已经找错药方了。数据说明,通过控制人口去治理城市不能有效地缓解拥堵,只会增加社会不和谐。

4 城市的供给短缺和并未达到最优的城市规模

当人口流入城市同时会带来正效应和负效应时,就会涉及到最优城市规模的问题。理论上,一个城市因为人口规模增加,会同时出现由于规模经济带来的正效应和由于污染、拥堵等问题带来的负效应。人口规模增长初期,正效应超过负效应,劳动生产率上升。但是,随着人口规模继续增加,规模经济的边际收益递减而污染、拥堵的边际成本递增,两者相等时劳动生产率到达顶点,这时城市达到最优规模。到达顶点后,随着人口规模继续增加,负效应增加的速度超过正效应增加的速度,劳动生产率开始下降,城市规模超过最优值。欧振中与亨德森(Au and Henderson,2006)的文章指出,城市最优规模不是给定的值,而是和产业结构相关,当一个城市的服务业比重提高时,城市最优规模是上升的。因为服务业在发展的过程中更加需要人口集聚带来的正效应,需要人与人之间进行面对面地交流;同时服务业是环境友好的,碳排放少,所以人口规模带来的坏处下降。这样就要求有一个更高的人口规模跟城市的产业结构相适应。

如果用中国的数据来拟合城市规模的倒U型曲线,会发现中国城市人口和劳动生产率的关系刚好就是倒U型的(王小鲁、夏小林,1999;Au and Henderson,2006;柯善咨、赵曜,2014;陈杰、周倩,2016;王垚等,2017)。于是,一些学者得到结论,支持对“超过最优规模”的超大城市采取控制人口的政策。但是,这类研究忽视了很多重要的问题。首先,研究发现,大城市的幸福感比小城市更高(Jiang et al.,2012;孙三百等,2014)。其次,即使考虑了物价、房价的因素,大城市的实际收入仍然比中小城市更高(高虹,2014)。基于前文所述的空间均衡逻辑,这是可以理解的,大城市有更高的收入和更高的幸福感,吸引了更多人流入。但它也同时说明,所谓的超大城市,规模并没有太大。

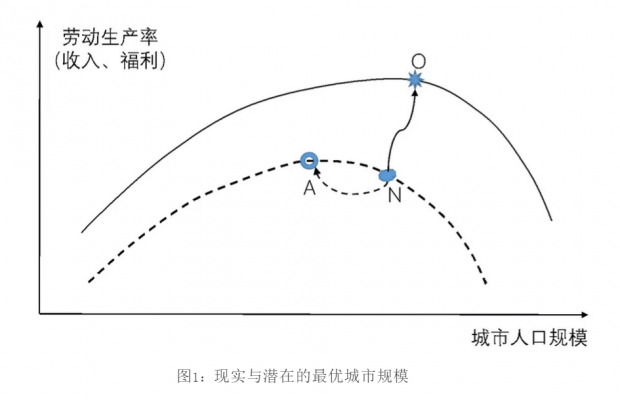

更加重要的问题是,如果不考虑供给侧的因素,直接将中国的数据用于拟合城市规模最优理论,将得到误导性的结论。虽然我们见到了城市规模的倒U型曲线,但是利用中国的数据拟合时,我们看到的不是图1中的这条实线——我们称之为“潜在最优城市规模曲线”,而是下面的这条虚线。因为中国的大城市历来存在的一个问题,就是规划远远滞后于实际人口增长。并且,即使在规划的人口目标之下,很多公共服务也是根据户籍人口,而不是常住人口来提供的,其中最典型的就是教育。当基础设施和公共服务都按照人口规划提供,而规划又严重滞后于实际人口增长的时候,在每一个实际人口规模水平上,公共服务和基础设施的短缺都会让城市的劳动生产率更低,所以,我们看到的最优城市规模曲线是下面这条虚线。

超大城市的规划往往滞后于实际。以上海为例,上世纪九十年代末制定过一次2020年规划,当时规划的人口是1850万,而今天还没到2020年上海已经有2400多万人了。虽然常有人说“总规”并不具有约束力,历史上都是被突破的,但是,“总规”公布以后,基础设施、公共服务往往都是按照“总规”中的人口规划的。如果人没有控制住,但是公共服务、基础设施控制住了,我们就会在城市里到处看到由于人口事先没有被准确预测而留下来的城市管理后遗症。比如上海的地铁6号线,车体短而窄,几乎开通第一天就开始拥挤,这不能不说与规划滞后是有关系的。

图1中的两条曲线有完全不同的政策导向。如果我们只想到图1中的虚线,用中国的数据拟合后,相应的城市最优规模是A,此时如果超大城市在N,政策导向就是控制超大城市人口,图1中对应的就是从N往A走。但是如果将图1中的虚线和实线结合起来,其实还有另外一条路径,一方面增加公共服务和基础设施的供给,让虚线往实线走,与此同时N往O走。此时,城市不仅有了经济增长,而且因为公共服务和基础设施都在增加,尽管人口增加,城市的宜居程度也是提高的。城市的短缺问题得到解决,社会和谐也得到了,不需要有歧视性制度,不需要控人。换句话说,城市发展的三大目标,效率(或者是增长)、和谐、宜居可以同时实现。相比之下,如果采取从N到A的路径,似乎可以通过控制人口减少城市病,但是增长没有了,和谐也没有了。最近有文献证明,当城市在供给侧加以改善时,城市最优规模的倒U型曲线就可以往右上方移动(王佳,2017),与刚才的理论推断完全一致。

除了人口规划滞后之外,还有很多因素导致最优城市规模低于潜在水平,这些因素表现为中国城市化和城市发展中的各种扭曲。首先,中国城市建设用地指标由中央配置,而土地的用途是由城市规划决定的。中国在2003年之后,在人口流入地有意识地收紧土地供应量,同时,大量的土地供应给人口流出地工业园的建设(陆铭、向宽虎,2014)。土地内部用途方面,即使住宅价格昂贵,地方政府仍然更加愿意相对多地提供工业用地和商业地产,因为后者可以带来持续的税收增长,前者只能一次性收取住宅用地的土地转让费。城市出现工业用地开发密度低和商业地产过剩,而住宅相对不足,按照市场逻辑就应该改变土地用途,但是既有的制度不允许。第二,由于户籍和社会保障、公共服务等挂钩,劳动力流动事实上不够自由,结果出现了东部地区劳动力短缺。当人口流入受限,特别是低技能劳动力流入受限的时候,会使得高技能劳动力的辅助岗位或生活服务供给不足,制约生产率的提高和城市发展(梁文泉、陆铭,2015)。通俗地说,你越是制约低技能劳动力,他的劳动成本就越高,结果,那些高技能劳动力本来可以雇保姆打理生活,剩下的时间去学习或者工作,但是当低技能劳动力短缺的时候,高技能劳动力只能自己带孩子,自己做饭,劳动生产率就下来了。同时,户籍制度严格的地方还损失一块消费,因为外来劳动力人口即使在城市里挣钱,但长远来看未来还是要回家乡居住,他们就会减少在所在城市的消费。当地的消费会因此而减少,进而会影响当地服务业从业人员的收入,并转化为劳动生产率的损失(梁文泉,2018)。第三,国家补贴中西部,给中西部大量的建设用地指标和转移支付。但是,越是补贴中西部,劳动力越是滞留在生产率较低的家乡,越不倾向于到发达地区工作,结果沿海地区的劳动力成本上升更快(陆铭等,2015)。第四是规划和管理的问题。除了上文所讲的地方政府相对更愿意提供商业地产,而不愿意提供住宅之外,北京和上海还在做人口疏散,因为我们通常觉得交通拥堵是由于市中心人口太多导致。结果,北京、上海越是疏散市中心人口,越会导致居住和公共服务之间的分离,以及居住和就业岗位之间的“职住分离”问题(Chen et al.,2017;Lu et al.,2017)。这些问题是由不当的规划和管制所导致的,不是因为城市人口太多。

除此之外,还有几个规划的原因可能会直接或间接地影响大城市的人口政策,而这几个原因都是站不住脚的。首先是关于上海的土地开发强度问题。在上海有一个广为引用的数据,即“上海建设用地总规模已达到陆域面积的46%,远高于伦敦、巴黎、东京等国际大都市20%~30%的水平。” 用以说明上海土地开发强度太高,应该要控制建设用地规模。我们查阅到这个数据的来源,发现纽约和新加坡的土地开发强度是表示没有信息的横线;香港的土地开发强度是21%,但是香港大约70%是山地,与上海不具有可比性。更加值得注意的是东京,东京的土地开发强度为29%,对应的是1350万人口。事实上,1350万人是指东京都人口,而东京都仅仅相当于上海三分之一的面积。从都市圈面积可比的角度,地处人口大国的上海如果往都市圈方向发展的话,适合的比较对象是东京都市圈。以上海+苏州为例,行政面积为14997.5平方公里,与东京都市圈面积13373平方公里相当。从我们计算的数据来看,东京都市圈的土地开发强度(建成区/行政面积)为33.56%,高于上海+苏州的“上海都市圈”23.5%的水平(上海+苏州的建成区面积3529平方公里/总面积14997.5平方公里)。如果我们做一个非常保守的估计,不考虑上海周边是平原,而东京西边是山区,假设以上海加苏州的面积作为上海都市圈的范围,如果土地开发强度和东京都市圈一样(33.56%),上海都市圈的建成区面积可以达到5033.16(=14997.5*33.56%)平方公里,建成区面积可以增加1504平方公里(5033.16-3529=1504.16)。这将极大地缓解住房等建设用地的供应压力。

其次是关于北京的“以水定城”。北京市统计年鉴的数据显示,北京从2001年到2015年人口增长60%,GDP几乎翻了7倍多,但北京全年供水总量是下降的。为什么用水会下降?因为工业用水大幅度下降,农业用水也大幅度下降,这两个都是用水大户,同时北京地下水开采量也正在大幅下降。目前,北京的水大量来自于南水北调,再生水的数量比南水北调的水更多,这说明用水的量和结构是技术和管理的问题。我们可以算一笔很简单的账,假设目前北京的用水总量不变,也不考虑未来还有可能海水淡化——其实海水淡化成本仅略高于北京的自来水价格——就目前水的总量,如果北京不发展农业,按目前北京居民的人均用水量,北京农业用水量就可以再容纳800万人。也就是说,即使认同北京的水总量不能增加,仅以目前的水“以水定城”,那么科学的结果应该是北京可以容纳3000万人口,更不要说未来可以运更多的水进来,可以有海水淡化,可以有节水的技术,可以让水价涨一点,提高水的利用效率。

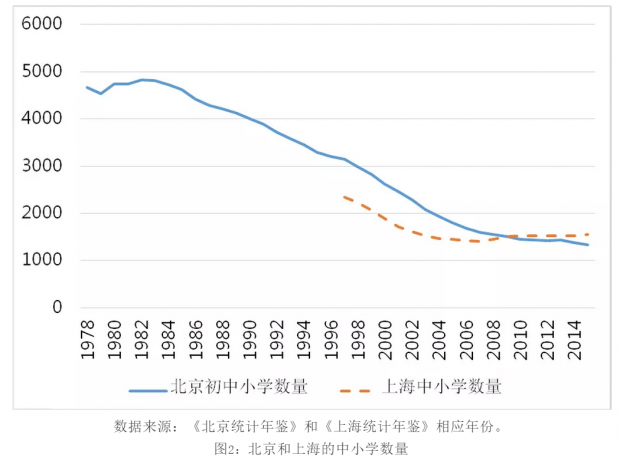

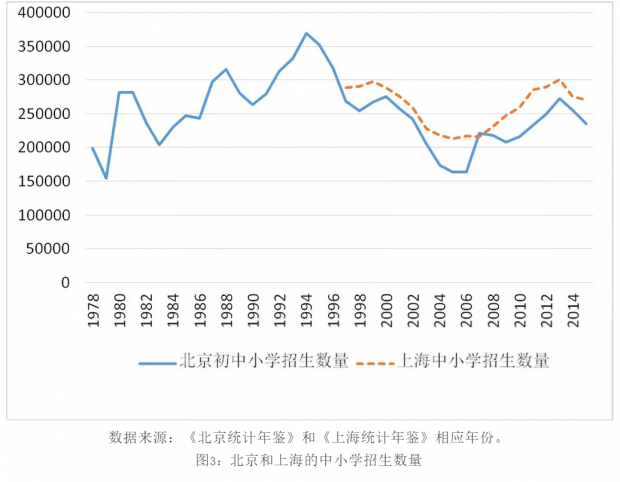

第三,关于超大城市存在公共服务短缺的问题。超大城市有些公共服务(主要是中小学教育)并没有按照常住人口规划,这种短缺完全是供给方造成的。从图2和图3可以看到,北京和上海的中小学数量是在下降的;中小学的招生人数一度曾经上升,但是从2013年提出严格控制超大城市人口后也是下降的。在学校和招生人数都在下降的时候,我们不能把超大城市存在教育资源的短缺作为控制人口的理由。现实的情况是,即使企业愿意提供外来人口子女的教育,愿意开办学校,地方政府也不允许。这样做的后果是,今天大城市在制造留守儿童。根据魏东霞的估算,北上广深四个一线城市贡献了中国留守儿童数量的五分之一。这里是全中国最富裕的地方,既存在大量对于外来人口的需求,同时也应该最有责任和义务解决留守儿童问题,事实上我们做得非常不够。

5 结论及政策建议

本文的核心观点是,有病治病,无需控人。出现城市病,不需要把病和人一起清理掉,治理即可。而且,根据前文的逻辑和数据,当我们没有看到人口规模和交通拥堵、环境污染这些问题有非常强的关系时,恰恰说明这些城市病是可以治理的,虽然不能完全消除。相反,正是因为人口规模和交通拥堵、环境污染这些问题没有非常强的关系,如果强行控制人口,可能城市病没有得到有效缓解,反而使城市牺牲了经济增长和社会和谐。

因此,本文提出几条政策建议,既可以有效地缓解城市病,又可以破解城市发展的“三元悖论”,实现发展、宜居、和谐三个目标的共赢:

第一,更为科学地预测城市人口增长的趋势。为此,应打破城市“承载力”的传统思维,抛弃武断的人口数量控制目标,而代之以更为科学且柔性的人口预测数量。

第二,以科学的实有人口规模预测为基础分配城市建设用地总量,并根据实际需要动态调整土地供给总量,适度允许土地用途动态调整。土地用途调整应该以市场信号为引导,适度允许工业用地、商业用地和住宅(包括租赁住房)用地之间的相互转换。

第三,以科学的实有人口规模预测为基础,规划交通基础设施、学校、医院等公共服务的数量和结构,通过供给侧的结构性改革来满足城市发展的需要,同时缓解城市病。在融资方面,允许民间资本进入基础设施和公共服务提供领域。为外来常住人口提供更为平等的公共服务,特别紧迫的是,应允许外来人口随迁子女在父母所在城市就学。

第四,逐步降低大城市人口落户门槛。各种技能的劳动力如果能够在城市中工作,那么他们就在为城市的发展做出贡献,应该平等地享受公共服务。当前一些城市将落户机会与教育水平挂钩,这在本质上仍然是对低技能劳动力给予歧视性待遇的做法。未来应逐步降低人口落户门槛,直至取消教育水平的要求,这也是实现公正平等的价值观,构建社会主义大城市的必须。

第五,通过市场和政府多种力量,共同为低收入群体提供更多安居条件。在城市中,低成本居住场所既是很多新流入劳动力和低技能劳动力的栖身之所,也是创新创业的孵化器。所以在不妨碍城市发展的前提下,城市应该为低收入群体保留一些原本合法的建筑,无论是老旧建筑还是地下室。同时,需要通过建设保障房、廉租房等为城市新移民创造低成本居住的安居条件。这一做法也有利于保持城市活力,降低城市生活成本,提升城市竞争力。

最后,关于城市治理,本文认为还需要强调两个基础的问题:第一,人口流动恰恰反映的是人民对于美好生活的向往。这个人口不仅包括本地户籍人民,而且应该包括全体中国人民。美好生活的向往不是由精英定义的,而是由人民用脚投票选出来的。第二,人口流动现象反映的是市场成为配置资源的决定性力量,而政府是要更好地使市场发挥作用。政府应该科学决策,跟市场的积极力量一起,把人民对美好生活的向往作为努力工作的目标。政策的制定和实施要符合“自由、平等、公正、法制”的社会主义核心价值观。

只有充分认识到上述问题,才能够理解全球范围内人口向大城市集中的机理,以及世界各国治理城市病的政策思路。也只有在理论和国际经验的指引下,实施基础设施、公共服务等方面的供给侧结构性改革,才能在城市治理中有效地缓解“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,实现经济增长、城市宜居和社会和谐三大目标的共赢。

参考文献:

陈杰、周倩,2016:“中国城市规模和产业结构对城市劳动生产率的协同效应研究”,《财经研究》,2016,42(9):75-86。

陈钊、陆铭,2016:《迈向社会和谐的城乡发展:户籍制度的影响与改革》,北京:北京大学出版社。

高虹,2014:“城市人口规模与劳动力收入”,《世界经济》,2014,10:145-164。

柯善咨、赵曜,2014:“产业结构、城市规模与中国城市生产率”,《经济研究》,2014,4:76-88,115。

李杰伟、陆铭,2018:“城市人多添堵? ——人口与通勤的实证研究和中美比较”,《世界经济文汇》,2018,6:1-16。

梁文泉,2018:“不安居,则不消费:为什么排斥外来人口不利于提高本地人口的收入?”,《管理世界》,2018,1:78-87,192。

梁文泉、陆铭,2015:“城市人力资本的分化:探索不同技能劳动者的互补和空间集聚”,《经济社会体制比较》,2015,3:185-197。

陆铭,2017:《空间的力量:地理、政治与城市发展(第2版)》,上海:格致出版社和上海人民出版社。

陆铭、张航、梁文泉,2015:“偏向中西部的土地供应如何推升了东部工资”,《中国社会科学》,2015,5:59-83,205。

陆铭、向宽虎,2014:“破解效率与平衡的冲突——论中国的区域发展战略”,《经济社会体制比较》,2014,4:1-16。

孙三百、黄薇、洪俊杰、王春华,2014:“城市规模、幸福感与移民空间优化”,《经济研究》,2014,1:97-111。

王佳,2017:“政府效率、城市规模与城市生产率”,“空间政治经济学研讨会”报告论文,上海交通大学,12月15日。

王小鲁、夏小林,1999:“优化城市规模 推动经济增长”,《经济研究》,1999,9:22-29。

王垚、年猛、王春华,2017:“产业结构、最优规模与中国城市化路径选择”,《经济学》(季刊),2017,16(2):441-462。

郑怡林、陆铭,2017:“大城市更不环保吗?”,《复旦学报(社会科学版)》,2018,1:133-144。

Anas A., 2014. “Why Are Urban Travel Times so Stable?.” Journal of Regional Science. 2014, 55(2): 230-261.

Au, C. and John V. Henderson, 2006. “Are Chinese Cities too Small.” Review of Economic Studies. 2006, 73: 549-576.

Chen, Z., Y. Long, M. Lu and J. Qian, 2017. “Urban Renewal, Land Supply and Job-Housing Separation.” Working Paper.

Jiang, S., M. Lu, and H. Sato, 2012. “Identity, Inequality, and Happiness: Evidence from Urban China.” World Development. 2012, 40(6): 1190-1200.

Lu, M., C. Sun and S. Zheng, 2017. “Congestion and Pollution Consequences of Driving-to-School Trips: A Case Study in Beijing.” Transportation Research, Part D: Transport and Environment. 2017, 50: 280~291.

Curing the Urban Diseases:How to Achieve Growth, Livability and Harmony?

Lu Ming1, Li Jiewei2 & Han Libin1

(1. Shanghai Jiaotong University, Shanghai; 2. Shanghai Maritime University, Shanghai)

Abstract: We conclude from a spatial equilibrium model that if the government wants to cure “urban diseases” by controlling the population of cities, the three aims in term of growth, harmony, livability could not be achieved simultaneously. Meanwhile, the empirical results show that a larger population scale in city didn’t lead to serious pollution and congestion. This means that controlling population does not relieve “urban diseases” efficiently, but undermines social harmony. On the other hand, the optimal city size estimated with data of Chinese cities, which we often make use of, is always below the potential size because of distortion from city planning, migration barrier and land policy. And if we implement supply-side reforms to improve urban infrastructure and public service, as well as helping the migrants to be integrated into urban society, the cities will move towards the potential scale, and all three aims of growth, harmony, livability can be achieved.

Keywords: Spatial Equilibrium; Economic Growth; Urban Livability; Social Harmony;

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号