“城中村”,一个中国特色城市问题的经济逻辑

如果你问经济学家,城中村这种自发而成、自由生长的形态,是否代表了“人民对于美好生活的向往”?那经济学家肯定是这样认为的,因为经济学的本质就是尊重需求,供给适应需求。

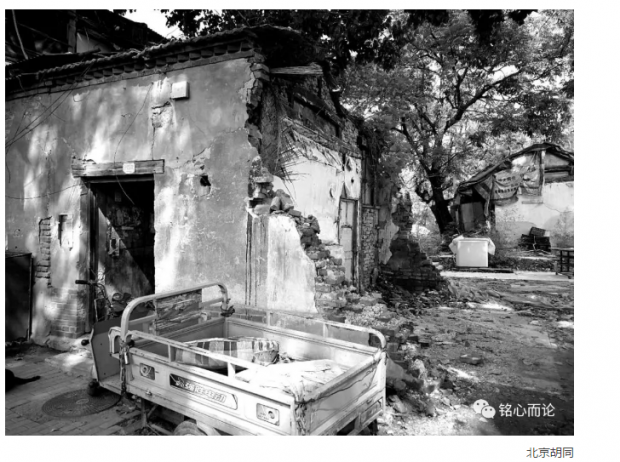

广州城中村

此文是《第一财经周刊》对陆铭教授的专访,经删改后的稿件,近期发表于该杂志。

文 | CBN记者 许冰清

C=CBN Weekly

L=陆铭

现代国家的发展需要更大规模的城市;城乡土地制度应与户籍制度联动改革;城市模式本身不存在所谓“承载力”问题;要鼓励低收入务工者在城市中心聚居、甚至开放群租……

这些乍看之下反直觉、令人惊异的观点,都出自上海交通大学特聘教授、经济学家陆铭。相较于社会学家在田野调查中对故事和细节的关注,陆铭很少讲故事。他对城市发展和“城市病”问题的研究match,几乎都从一板一眼的行业数据,以及最基本的经济学概念入手。但在经历了疏解非首都功能、城中村清退、东北振兴等一系列仿佛一语成谶的社会热点事件之后,他的半学术专著《大国大城》又变成了畅销书。

在近期在上海与《第一财经周刊》的对谈中,陆铭的观点依旧鲜明:中国的城市发展并非完全是公共政策问题,而经济学家在现阶段的介入,就是要重新厘清市场体系参与其中的价值、以及更可能被忽视的“人”的因素:“因为经济学的本质就是研究人的选择、尊重市场需求。”

而这一次,关于具有中国特色的“城中村”问题,以及更广泛意义上的“低收入者聚居区”,他还有更多话要说。

C:中国大城市中的“城中村”因何而生?

L:我们先从城市发展的需求来谈。任何城市的发展,都是同时需要两类人群的,一类人群是代表城市竞争力的人群,另外一个人群就是为他们配套的人群。前者的特点是创新创业、高科技等领域的高技能劳动者,后者更多是生产和消费环节中的辅助性岗位,教育和技能水平相对较低,这是一个经济规律。

一旦有了这个前提之后,那么任何城市的发展都会面临的一个问题就是,如何给低技能劳动者提供一个体面的生活。解决这个问题有两种方式:一种是靠市场解决,有多少收入就住什么样的房子;另一种就是靠政府的公共财政解决,比如大量建廉租房,并配套教育、医疗、卫生、安全等基础设施。

中国城中村问题的历史背景,是在城市快速发展的过程当中,由于面积迅速扩张、吸纳了周边的农村部分,但相应的土地性质没有变化的结果。

中国的土地制度是城乡二元结构,对应着不同的产权制度,以及建设过程中的土地转让费。城市的大产权房转让费高,租金的变化规律也与这个因素挂钩;而农村的小产权房转让费低,租房价格就是房子作为商品的实用价格。所以对于大量在城市租房生活的农民工、低收入者,甚至包括刚刚进入劳动力市场的大学生来说,能够提供较低房租的城中村,就形成了一个城市的新移民和低收入群体的落脚地。

中国城中村的另一个特点就是,里面的人口是高度流动的。这个流动又有两个不同的维度:一个是横向流动的维度,今天我在这待着,明天我走了、你又来了,这一点和西方的贫民窟里一辈子、几代人都住着的状态有很大不同。

另一个具有更大意义的是社会流动的维度,村里的很多人是大学刚毕业,或者刚到这个城市的时候,才会在城中村里面待着,但是待几年我工作走上正轨了,就出来了。所以中国的城中村更加有城市落脚点的含义,为中国的城市化进程提供了一个非常低成本推进的机会。

C:所以“城中村”实际上是一个中国本土化的城市问题?

L:对的,只有中国有这样的特色的、所谓土地的二元结构:农村土地归集体所有,城市土地归国家所有。只有在这个制度的前提下,才会存在城市发展要先向农村征地的问题,相对于这个城市,才有城中村的概念。

否则的话,在一个土地私有制的国家,这个城市扩张到我村里来了,后面又逐渐连成一片了,归根到底都还是私有土地,还有什么城中村的概念?居民买房子、住房子、拆还是建还是翻修,这是他自己的事,和国家关系不大。

但是低收入者聚集区的概念,是全世界统一存在的。只不过中国城中村的概念,和世界范围内这类大的概念又高度重合了。所以如果从人口结构的角度来分析,就有可能从世界范围和城市发展的规律所呈现出来的特征,来讨论如何解决中国的城中村问题。

C:国际上很多典型的低收入者聚居区,或者说贫民窟的形成过程,似乎也与所在国家和地区的土地政策和公共政策有关,为什么中国的城中村治理可以共享这些国际经验?

L:我们从使用“贫民窟”和“低收入者聚居区”这两个词的语境上,就能感受到一点不同。如果一个地方房子的品质比较差,但是公共服务到位的话,顶多就叫“低收入者聚居区”,是个相对中性的说法。而“贫民窟”这个词就带有一点灰色的、道德层面的含义,很容易联想到的就是公共政策的失灵。

贫民窟的形成,实际上与土地性质并不完全挂钩,在一些私有土地制度的国家里,某些政策反而更有利于促使产生贫民窟。比如印度,虽然很多都是集中在地主手里的私有土地,但他的政策里规定,如果你一块地上不配一定比例的低层次住房,政府是有权收回超过限额的空置土地的,这恰恰是间接地鼓励了贫民窟的产生。

那么反过来说,同样都是私有土地制度,为什么巴西、印度的贫民窟里有犯罪、贩毒问题,而像日本、韩国、台湾这样的地方,就没有出现大规模的贫民窟?说到底都是政府管理和公共资源在起作用。

中国的公有土地制度,其实是更容易消除贫民窟和城中村的,想拆就可以拆,这恰恰是我们现在比较自豪、有优势的一点。但这个“容易消除’,要看你怎么去理解。我们现在是以牺牲人权、牺牲低收入者的利益为代价的容易,客观上消除了,但不能说是一个成功经验。对于贫民窟和城中村,是一拆了之,还是以保留和改造成主,因为涉及到价值观,这就是另一码事了。

C:相当于说我们用政策上的优势,掩盖了很多公共政策方面的不足?

L:从外面看进去,城中村有很多的问题,私拉电线、群租房,都是问题,但是我们要这样想:住在里面的人如果有更好的选择,他就不住在这了,所以城中村的存在是有道理的,而且反过来讲,恰恰是因为城中村的房租只要几百块,它让你的城市的运营成本下来了。

老百姓住在比较差的房子里,实际上已经把有可能出现的不安全因素,内化在非常便宜的租金里了。但是一旦出了事故,这个低概率所造成的损失,是被受害者百分之百承担的,所以看起来会比较脆弱。

前两天,我的学生跟地方官员聊天,就听到一个真实的案例。当地因为群租房失火,死了人,官员就觉得说人的生命是第一代价,哪怕我现在把房子拆了,把你赶回到老家,变得更穷了,但活着就是好的。

我觉得这是个混账逻辑,因为一方面你没有改善人的福利,另外从市场经济的角度来说,群租房和火灾也没有必然的联系,因为这是低概率事件。就像你乘飞机,飞机也有可能掉下来一样,但实际上,乘飞机总体上反而是死亡率更低的,总不能因噎废食,因为飞机可能掉下来就不让人乘飞机吧。

反过来说,政府如果不想承担经济层面的责任,去改善低收入阶层的生活状况的话,你最起码应该尊重他。因为理论上他在你这个城中村待着,就意味着他认定这种选择的结果,比他所有其他的选择都更好,包括比他回老家、在其他城市找其他工作更好。那你把城中村拆掉是什么逻辑?你拆掉了以后,也没有让他往更好的方向走,而是必然导致更差的状态。

如果政府真觉得城中村的房子质量不够不够好,就应该建公租房,提供更好的条件,包括更好的安全管理、卫生管理,解决脏乱差和私拉电线的问题。哪怕你不直接提供房子,而是提供管理,比如天天去检查有没有私拉电线、火灾隐患,让城中村的生活品质提高,也是一个办法。

要么提供质量更好的房子,要么允许市场提供的低质量住房存在,但加强安全、卫生和环境的管理,对于城中村的问题来说,从公共政策的层面只有这两种解决方案。但是如果政府这两件事都不做,只是把城中村一拆了之,我觉得这就不对。

C:您之前在讨论城市发展问题时,认为城市是没有所谓“承载力”这个概念的。那么城中村/低收入者聚居区有“承载力”的概念么?

L:这个是由价格机制调整的。我们假设有一个城中村,里面有两百套房子,现在要规划住多少人,也就是计算它的承载力了。

那么实际住在里面的人是怎么考虑这个问题的?如果现在这些人是处于低收入阶段的时候,可能对于居住的面积和品质没有追求,这两百个房子住五百个人或者六百个人,甚至七百个人,八百个人都有可能。但是随着生活品质的提高,对改善的要求很高,两百套房子可能最后只住三百个人。那最后承载力是根据两百套房子这个参数算出来的么?它其实只给了你一个物理边界,边界里最终有多少人进去,是由价格机制决定的,所以归根到底是市场问题。对于城市来说,也是同样的道理,住宅总量、公共资源供给,这些物理边界都不能控制人口的规模,何况这些物理边界其实也可以按需调节。

但在城市发展的过程中,如果要控制人口,就会出现经济增长、社会和谐和城市宜居这三个目标之间的矛盾,如果一个城市经济发展又好又宜居,人怎么可能不来?如果人要来,你不让,就必然造成更严重的社会不和谐。

作为城市的一部分,城中村的问题也是一样的。城中村本身是推动经济增长的一个存在,看着脏乱差一点、人很多,但平时还是挺好的。但如果你把城中村拆了,那么经济增长没了,社会和谐肯定也没了。而这三个概念中相对可变的,其实还是和谐宜居的这个部分。有些外部性的和谐宜居指标,比如交通拥堵和环境污染,是公共政策能解决的。但另一些维度,比如一个房间住多少人,还是应该交给私人、交给市场去决定。毕竟开车污染是妨碍到整个环境,是典型的外部性问题,是需要政府治理的,但一个房间里住多少人,碍着别人什么事了?

C:所以说政府现在处理城中村的问题,实际上是管到了一些内部性的问题?

L:对。我们就以公租房和城中村里的私租房为例。公租房作为政府提供的产品,实际上是包含价值观在里面的,比如说面积做多大、品质做多好、带不带卫生间、一个房子允许住几个人,都是可以管的。但像在城中村里,一个不带马桶的房间,月租比其他条件相同的房间每个月低100块,就是会有人为了这100块去租,平时用公共卫生间,根本碍不到你的事。

城中村要管理的用电、消防、犯罪、环境、卫生这些问题,实际上都有相应的城市管理条例,都是外部性问题。你要真想管我一套房子里住几个人,公租房里是可以管的,私人住房其实里是管不到的。以前上海房子很紧张的时候,一家十几口人住一起没人管;在美国,很多人就因为租金便宜住地下室,政府也不管,那为什么中国现在要管?

我们应该多追问一点这样的问题,问得稍微仔细一点。我们现在政府有精英意识,有读书人的坏习惯,觉得北京上海少造点房子,不让孩子读书,就把外地人管住了,连最起码的尊重人权和平等的观念都没有。

C:城中村或低收入者聚居区内,常伴有小餐厅、网吧、杂货铺这种被政府称为“六小业态”的零售和服务店,您在著作中认为这些业态可以服务周边社区,降低城市生活成本。从实际的情况看,这些业态真的有这么强的作用么?

L:人的天性是要追求多样性,台湾经济发展水平普遍比中国大陆高很多,老百姓还是跑到街边摊吃东西,卖鱼丸的可以卖一百年不衰落。人就是这么一个怪物,你让我在城市里面单一生活,每天高大上我就不愿意,我时不时跑到街边摊去吃,这就是城市的魅力所在,所以保留一点既便宜、多样性又丰富的地方,实际上是为日常的生活赋能。

另外,城市在满足多样性的过程中,实际上也有需求的分层。比如,高收入的人看话剧,为看话剧者服务的人看电影,再为他的服务的人就在家看碟片。再比如,有人要为高收入的人去做西餐,做这些西餐的人在吃中餐,做中餐的人在街上吃茶点,是有梯度的。而最低收入的人,一直服务于别人的人,就得让他们在街边能够吃到便宜的快餐。

而讲到街边摊几块钱盒饭的这个供应,就又回到内部性和外部性的问题了。政府该管的是卫生、环境、牌照,至于你在摊上吃得好不好、香不香,他是管不到的。但是如果借着各类问题直接把摊子拆了,把问题统统归结到“六小业态”这个模式本身,就是借外部性的理由,管内部性里他看不顺眼的部分,就违背了城市发展的规律。

C:现在城市生活的一个很大变化是移动互联网的普及。如果说过去市中心的低收入者聚居区,是务工的需求与有限的住房供应叠加而成的结果,现在当服务需求本身分散化、甚至被部分替代之后,对居住需求的部分会产生影响么?

L:需求分散化是一个现象,但替代的部分要讨论一下。目前移动互联网解决的,主要是信息交流效率的问题,比如以往要自己去餐馆吃饭,现在网上叫外卖,效率是提高了,但你和外送员还是要见到一次面,否则拿不到餐,见面的需要并没有被减少。

另一种是像微信这样,减少了见面聊需要耗的时间精力,但你可能把省下来的时间跟更多人交流了,或者用到了其他的事上。比如更深度的见面长谈,或者像我喜欢看话剧,这些就是不能被技术所替代的需求。

所以现在我们可以看到,人依然在往市中心流动,而且随着收入水平的提高,消费结构也会发生变化,对于见面的需求、高水平服务的需求,比重其实是在提升的。对应到服务业的层面,可能餐厅的生意变好了,服务员要翻倍;我吃完饭还要看电影看话剧,剧场的服务人员也要忙。

至于被技术改变的部分,还有可能创造出更多的工作机会,比如快递、外卖之类的O2O,都是以前没有过的岗位。而从世界范围来看,人口都还是在往大城市移动、往市中心走,说明技术还没有产生根本性的扭转趋势。

C:目前的很多大城市里,城中村的改造和拆除已经是不可逆转的趋势。在这一过程中,也经常会出现地产开发商参与其中。他们对于城中村的未来发展会起到什么样的作用?

L:我不认为城中村的未来有绝对统一的模式,因为城中村和城中村之间是有巨大的区别的,比如说区位、品质、功能,都有巨大的差别。有的城中村虽然房子旧一点,但建筑质量没有那么差,形态比较丰富,一个开发商进来之后,就可以把它往新天地这个模式改造,建筑形态上可以把它弄的很漂亮。有的乱糟糟,形象也很差,房子是危房,可能就是拆。

但是在开发商进来之前,政府要先解决什么问题?就是要决定在多大程度上尊重市场的规律、运用市场的规律。因为开发商很多时候就是追求利益最大化的单一目标,反而有可能不利于整个社会的最大化目标。

举一个例子,像深圳的一些城中村,开发商的角度考虑就是拆除,建高大上的商品房。但是如果从政府层面出面,反而是可以考虑保留城中村的。一方面是经济功能,在周围都是高大上的情况下,就是在这个地方还保留一点低收入者聚集区,有利于降低整个区域的运营成本;另一方面还有文化功能,城市多样性,这些都是市场逻辑下可能做不到的部分。但现在的问题是,政府很多时候是在帮着开发商实现利润最大化,并没有做好自己该做的事。

C:2017年的深港设计双年展与城中村概念结合非常紧密,有一批设计师参与了本地城中村社区的活化项目,怎么看这类将城中村概念化、艺术化的尝试,以及其可能造成脱离实际需求的“士绅化”问题?

L:我关注到了这次双年展,以及后期曝出的一些问题。但是我个人仍然认为,在当前的环境下,应该更加肯定深圳的这些做法。因为如果没有深圳这种做法的话,大家可能更加认为城中村是不可改造的、脏乱差的。今天这种做法至少还能吸引大家,意识到原来还可以这么干。尤其到这个事情出现在北京在拆违章建筑、赶人的情况下,甚至会觉得这个时间点特别好。

至于你说存在不存在问题,中国很多东西都有问题,但是城中村进行改造,这其中的问题总比拆了小吧?就是政府能够去允许他们在城中村里做,总比把城中村整个拆了好。

双年展还是有很多积极的因素,从方向和时间点上讲,尊重既有状态,引导多样性,还有公众部门和私人部门的结合,来打造宜居城市、美好城市的概念,甚至让我们对美好宜居这个概念的思考有一些变化。光是这些好的出发点,我们就应该鼓励。

C:国内现有对城中村,或者广义上的低收入者聚居区的改造案例中,有没有相对比较成功的?

L:你觉得北京的后海算么?大栅栏的杨梅竹斜街算么?上海的田子坊算么?甚至说新天地算么?这些案例是不是低收入者聚居区的改造,边界其实都没那么清楚,有些像后海的问题,是逐步形成的,也是逐步改造的;像大栅栏,从古至今都是低收入者聚居的地方,通过北京设计周的改造,也保留了原生态。

但是我觉得最近出的一些事,又是在逆潮流而动。比如说后海,说要恢复居住功能,多胡扯。包括上海的“五违四必”整治,判定违章建筑是拿最早的图纸出来,只要图纸上没有就认定是违章,这个做法是不是合理的,是不是社会最优的,是不是人民对于美好生活的向往?好象也不是。

我们现在很少问,”人民对于美好生活的向往“这个话到底什么意思?什么是人民、什么是美好生活的向往、怎么实现的机制,这三个问题没有人问出来,但讲到根本上都是这些问题。我们现在对于城中村的态度和贫民窟的态度,显然已经走偏了。

C:那像城中村这种形态,它里面涉及很多东西都是居民自发形成的,这个是不是也能代表人民对于美好生活的一种向往?

L:如果你问经济学家,那经济学家肯定是这样认为的。因为经济学的本质就是尊重需求,供给适应需求。而经济学的另一个本质就是研究人的选择的问题,而不只是研究钱的问题。至于这个选择是不是社会福利最大化的,这就是我们讨论的内部性和外部性问题。内部性的、私人性的问题,由市场机制调节;外部性的,公共领域的问题,由政府管理。

所以你说,贫民窟问题是不是经济问题?它是一系列经济问题、一系列选择问题,我们要做的是把这些问题问清楚、再区分开,才能解决。

C:关于低收入者聚居区这个世界性问题,有没有比较好的专著?

L:《落脚城市》,还有就是《城市的胜利》。《城市的胜利》里就专门讲了巴西的贫民窟问题,给了一个很清楚的视角。住在那些贫民窟的人,生活就是要比在老家好,一个很朴素的道理。

我的书里也有一章讨论贫民窟问题,我的结论是贫民窟和其体现出来的一系列特征,不是典型的城市病。包括群租,在上海、在中国,我们是把这个问题当做城市病来治的,全球范围内没有第二个。在别的国家,群租是城市活力的表现,你想巴西,里约奥运会的时候,甚至把贫民窟当做巴西文化。

我们整个的理念和思维方式和别人落后太多了,老看不起别人,人家才是真正的平等、尊重、多元化,还有社会流动性。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号